Пылеуловитель из пожилого майнера. Заодно рассмотрим беднягу под лупой истории

Для одного из проектов мне понадобилась редкая железка, о которой, вероятно, мало кто слышал, а трогали со знанием дела еще меньше. Речь о Программируемой Логической Интегральной Схеме (PLD, FPGA). В местных радиомагазинах и даже в Китае цены начинались с нескольких тысяч, а поиграться хотелось бюджетно. И слава майнерам (не верится, что сказал) — железка нашлась! За 500 рублей/штука было куплено два гроба Antminer S9. В посте речь пойдет, правда, в основном не о ПЛИС, а как раз об оставшимся добре, потому что на самом деле, исполнение у этих штук меня впечатлило настолько, что я даже решил поподробнее изучить тему. Так что кроме DIY Вас ждет еще небольшой исторический и технологический экскурс. Поехали!

Итак, сегодня на операционном столе мы видим не что иное как пару морально устаревших майнеров (и блок питания в довесок).

В далекие времена эти штуки могли зарабатывать деньги, просто увеличивая энтропию Вселенной, но сейчас сложность майнинга возросла, и гробы годятся только как отопители помещения. Или нет?

Так как мы не на каком-то ток-шоу, я позволю себе потратить всего 30 секунд или одну минуту на маленькую историческую справку. Что же представляет из себя майнинг, откуда взялись эти биткоины и почему этот гроб столь сильно греется при работе.

В конце 1980-х, когда интернет еще попахивал модемным скрежетом, а правительства считали шифрование оружием, в подполье рождается движение, которое изменит мир. Это не хакеры в романтизированном голливудском стиле — это шифропанки. В их руках алгоритмы, код и несколько светлых идей, которые обязательно испоганят дяденьки в дорогих костюмах.

Представьте мир, где использование PGP (Pretty Good Privacy) — программы для шифрования писем — приравнивается к экспорту боевых технологий. Именно так США классифицировали криптографию в 1993 году. В ответ на это инженер Тим Мэй собирает в Калифорнии первую встречу шифропанков — гиков, анархистов и техноутопистов. Их девиз: «Privacy is necessary for an open society in the electronic age» («Конфиденциальность необходима для открытого общества в цифровую эпоху»).

Что их объединяло?

— Вера в то, что государства и корпорации неизбежно превратят интернет в инструмент тотального контроля;

— Убеждение, что только криптография может стать «броней» для личности;

— Мечта о цифровых деньгах, свободных от банков и границ.

Именно здесь, на заре 90-х, в рассылках шифропанков появляются концепты, позже воплотившиеся в Bitcoin:

✔️ Цифровые наличные (Дэвид Чом, создатель DigiCash);

✔️ Децентрализованные системы (предложения Хэла Финни, будущего первого получателя биткоин-транзакции);

✔️ Децентрализованные системы (предложения Хэла Финни, будущего первого получателя биткоин-транзакции);

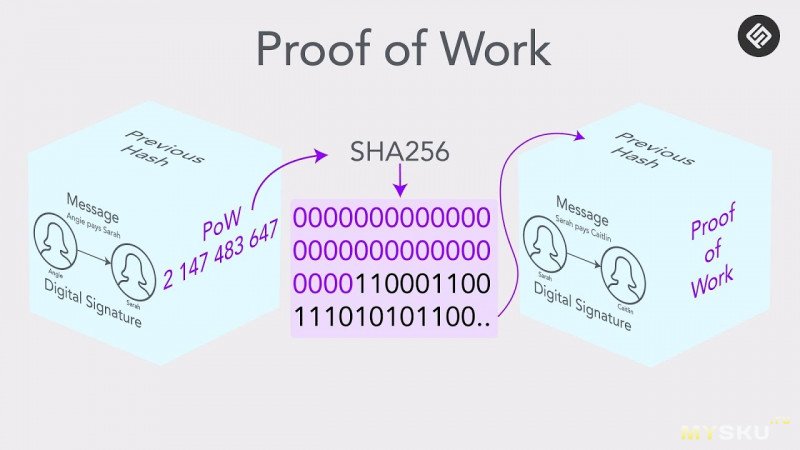

✔️ Proof-of-Work (идея Адама Бэка, изобретателя Hashcash, предка майнинга).

✔️ Proof-of-Work (идея Адама Бэка, изобретателя Hashcash, предка майнинга).

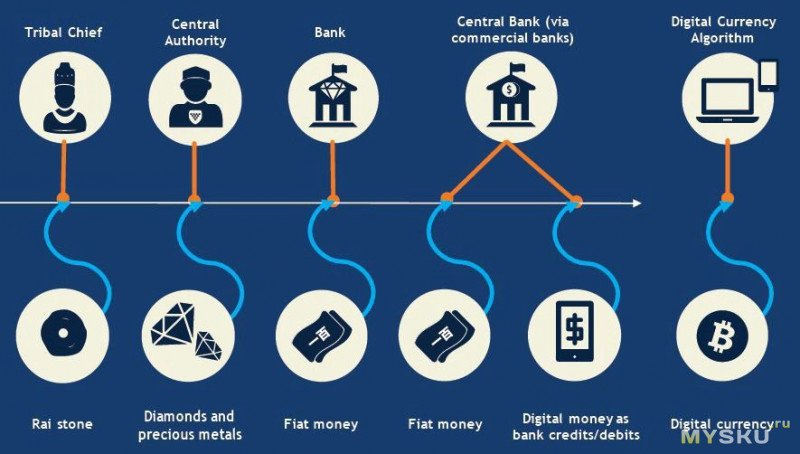

Когда Сатоши Накамото выпускает биткоин в 2009 году, это не технологический прорыв — это политический манифест. Блокчейн становится материализацией идей шифропанков:

Но здесь же кроется парадокс: блокчейн, рожденный как инструмент освобождения, стал и орудием спекуляций, и экологической проблемой, и даже инструментом слежки (из-за прозрачности Bitcoin-транзакций). В целом-то, от исходной идеи мало что осталось.

Смерть Тима Мэя в 2018 году символически завершила эпоху «чистых» шифропанков. Сегодня их детище — криптоиндустрия — больше ассоциируется с дорогими авто и NFT-обезьянками, чем с борьбой за свободу.

Сможет ли блокчейн остаться инструментом эмансипации, или он станет очередным винтиком в машине капитализма? Думаю, ответ очевиден.

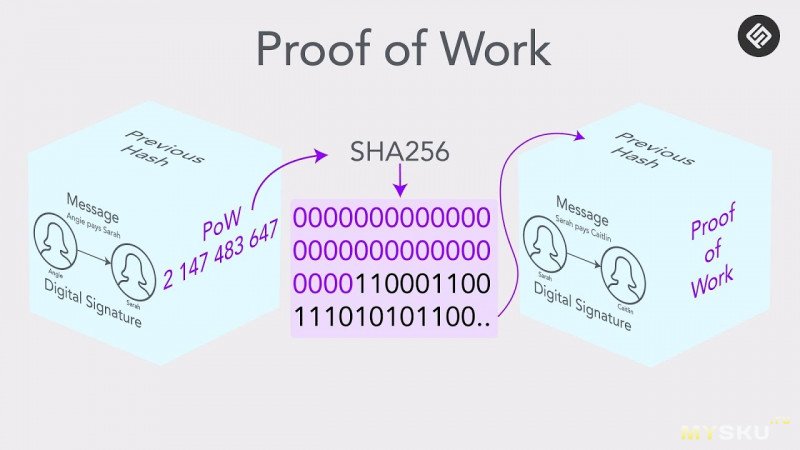

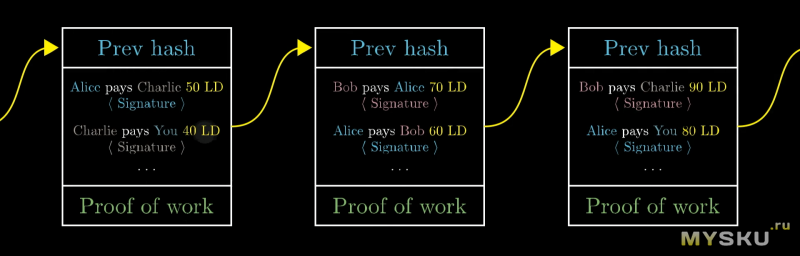

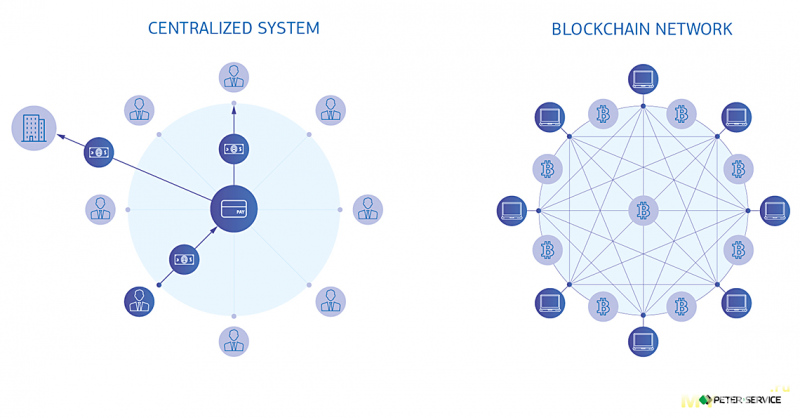

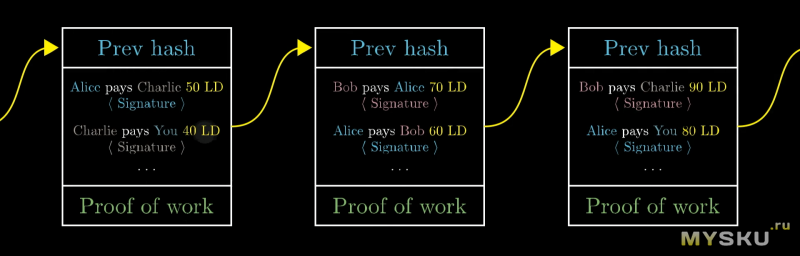

Представьте, что блокчейн — это гигантская учетная книга, куда записывают, кто кому перевел биткоины. Но вместо одного главбуха, который волен подделать записи, здесь работает армия добровольцев-майнеров. Их задача — проверять транзакции и упаковывать их в «блоки», защищая сеть от мошенников. А чтобы процесс был честным и труднее было сжульничать, блок можно добавить только после решения сложной криптографической головоломки. Это как лотерея, где вместо билетов — ваши вычислительные мощности. Кто первый угадает хэш (уникальную цифровую подпись блока), тот получает награду в биткоинах. Подробнее можете почитать здесь, но статья на английском языке.

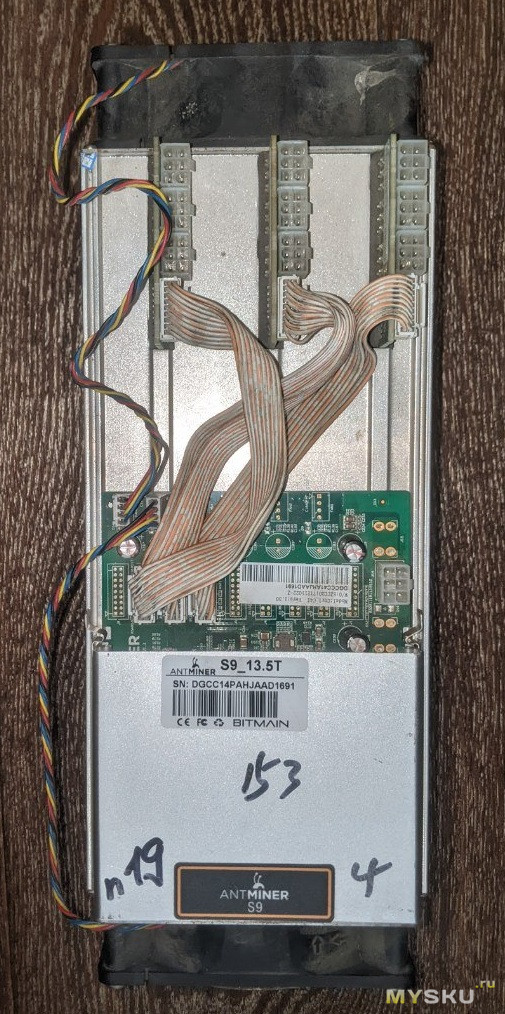

Ранние энтузиасты щелкали эти задачки на процессорах, потом перешли на видеокарты, но когда биткоин взлетел до небес, началась гонка вооружений в масштабах целых государств. Появились ASIC (Application-Specific Integrated Circuits) — микросхемы, заточенные исключительно под взлом хэшей SHA-256, на которых держится Bitcoin. Они в тысячи раз эффективнее видеокарт, но и дороже, и бесполезны вне майнинга. Antminer S9 как раз такой: 189 ASIC-чипов, 13,5 Терахэш/с скорости и аппетит в 1300 Ватт — как небольшая электроплита. В 2016-м это был король, но сегодня его хэш-рейт как капля в океане: сложность вычислений выросла настолько, что он способен только где-то на треть снизить затраты на счета за электричество.

Но почему же он греется, как адская печь? Всё просто: основные элементы майнера ASIC — это чипы, которые ничего не умеют, кроме тупого перебирания хэшей, гоняя электричество по цепям. Так как сверхпроводников не изобрели, чипы выделяют огромное количество тепла. В Antminer S9 кулеры не для красоты — без них чипы сгорят за минуты. Кстати, именно поэтому майнеры так любят холодные регионы: дешевое электричество + бесплатный обогрев.

Но если майнить уже невыгодно, зачем вообще возиться с этим «гробом»? О, тут начинается самое интересное. Давайте же начнем варварское погружение во внутренности древнего майнера!

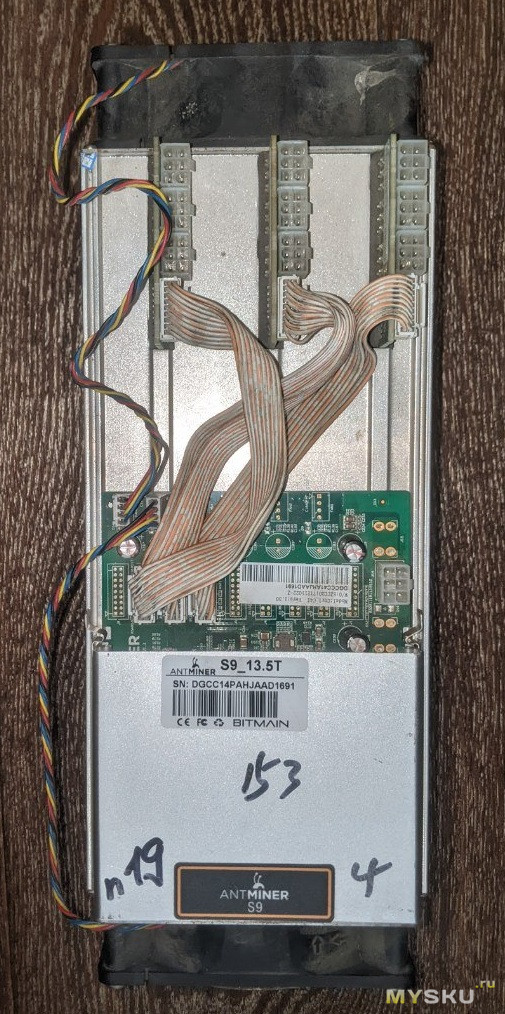

Приглядимся повнимательнее к этой махине. По бокам видим рельсовые направляющие, позволяющие соединять асики в сцепленный массив. С одной стороны расположен кожух, из-под которого торчит плата управления. От нее отходят, извиваясь, как плоские черви, шлейфы к хвостам вычисляющих хеши плат. Можно заметить стандартные ATX разъемы питания, а также четырехпроводные для вентиляторов.

В первую очередь стоит похвалить разработчиков за отличный промышленный дизайн — отвинтив всего 8 винтов, мы уже обнажаем основные внутренности. Отваливаются и вентиляторы, и кожух управляющей платы.

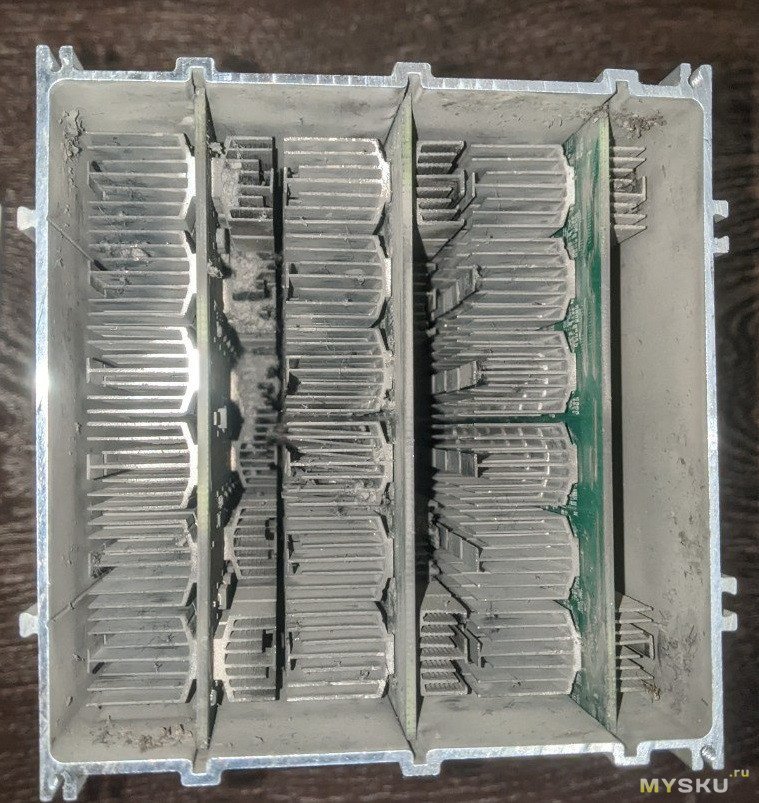

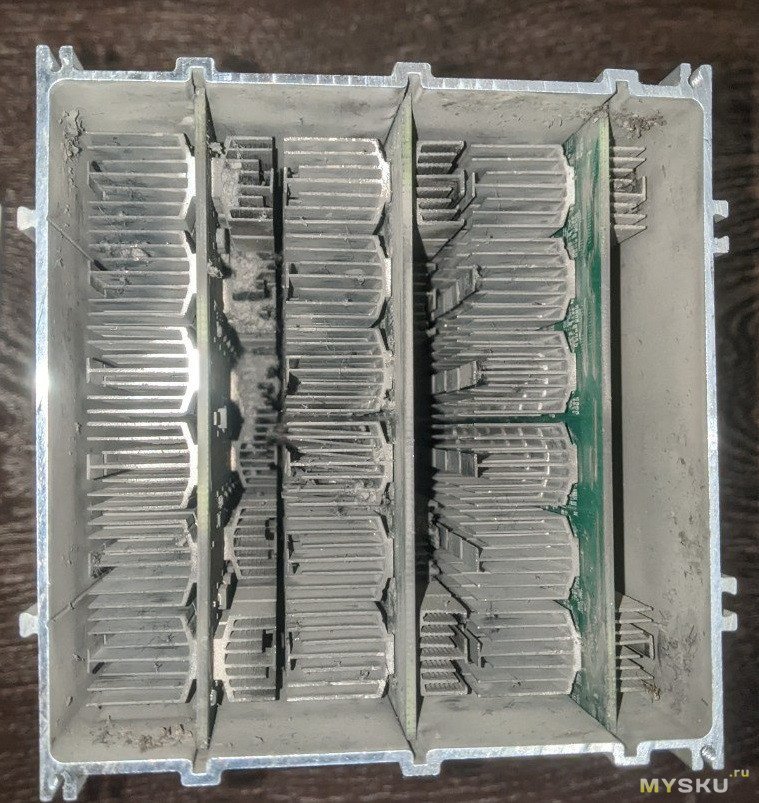

Великолепно! Теперь можно вытащить то, что представляло основную ценность, а сейчас не стоит почти ничего — ASIC платы. Вот они, тяжеленные, с впечатанными радиаторами с обоих сторон и внушительными цепями питания — безнадежно устарели и годны лишь немного снизить электросчета за обогрев (или на спил радиаторов). Кстати, все платы внутри вставляются в специальные пазы.

Вентиляторы на 12В хороши — есть контроль оборотов и обратная связь, а измеренная мощность колеблется в пределах 24 Ватт. Дуют эти штуки прилично, как и шумят.

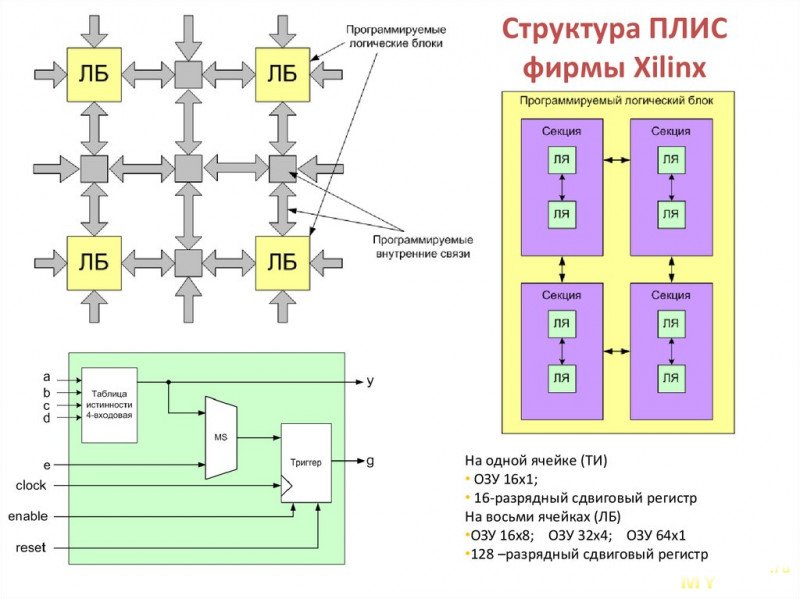

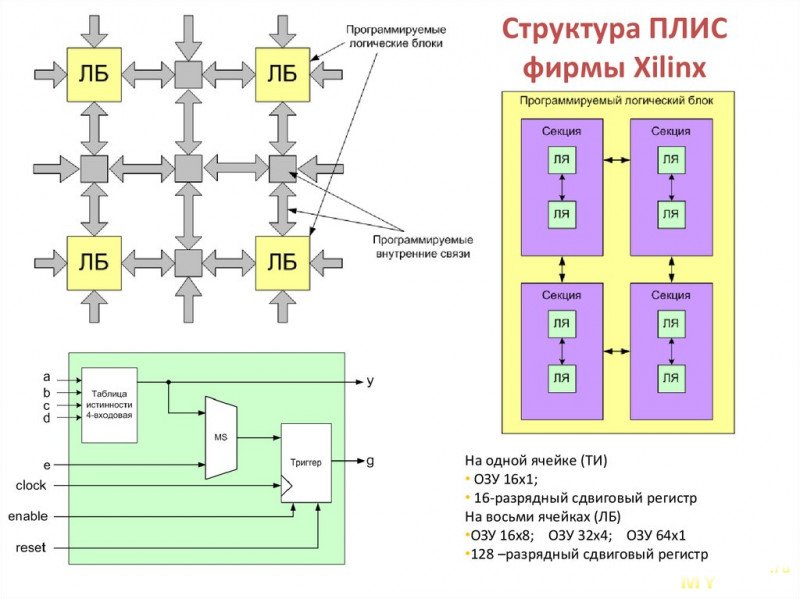

Основной интерес представляет плата управления на Xilinx Zynq 7010 с 512 Мб ОЗУ DDR3. На борту она имеет не только довольно мощный процессор, пригодный для Linux, но и программируемую логику. И это не уровень Raspberry Pi. Сейчас объясню.

FPGA (Field-Programmable Gate Array) — это микросхема, которую можно превратить в любое цифровое устройство с помощью кода. Если процессор — это жестко зашитый набор инструкций, а ASIC (как в Antminer S9) — «одноразовый» чип для одной задачи, то FPGA — это пустой холст. Вы рисуете на нем схемы, а потом стираете и рисуете заново. Представьте Lego, где вместо кирпичиков — логические элементы (AND, OR, NOT), а вы — архитектор, собирающий из них процессор, шифратор или даже нейросеть.

Внутри FPGA — миллионы программируемых логических блоков (CLB), соединенных сетью переключателей. Каждый блок можно настроить на выполнение базовых операций. С помощью специального языка (VHDL, Verilog) вы описываете, как эти блоки должны взаимодействовать — например, создать ЦПУ для обработки сигналов или контроллер для робота. После компиляции код «прошивается» в FPGA, и она начинает работать как задуманное устройство. Это напоминает низкоуровневое программирование, но код получается не программный, а описательный.

Где FPGA уже правят бал?

Почему же FPGA не захватили мир? Они сложны в разработке. Чтобы программировать FPGA, нужно думать как инженер-электронщик, а не как IT-шник. VHDL/Verilog — это описание железа, а не алгоритмов. Кроме того, серийный FPGA-контроллер может стоить 500−10 000$, тогда как микроконтроллер — 0.5−50$ (потому вариант из поста такой вкусный). К тому же они прожорливее в сравнении с ASIC: для массовых задач (майнинг, нейросети) кастомные чипы выгоднее.

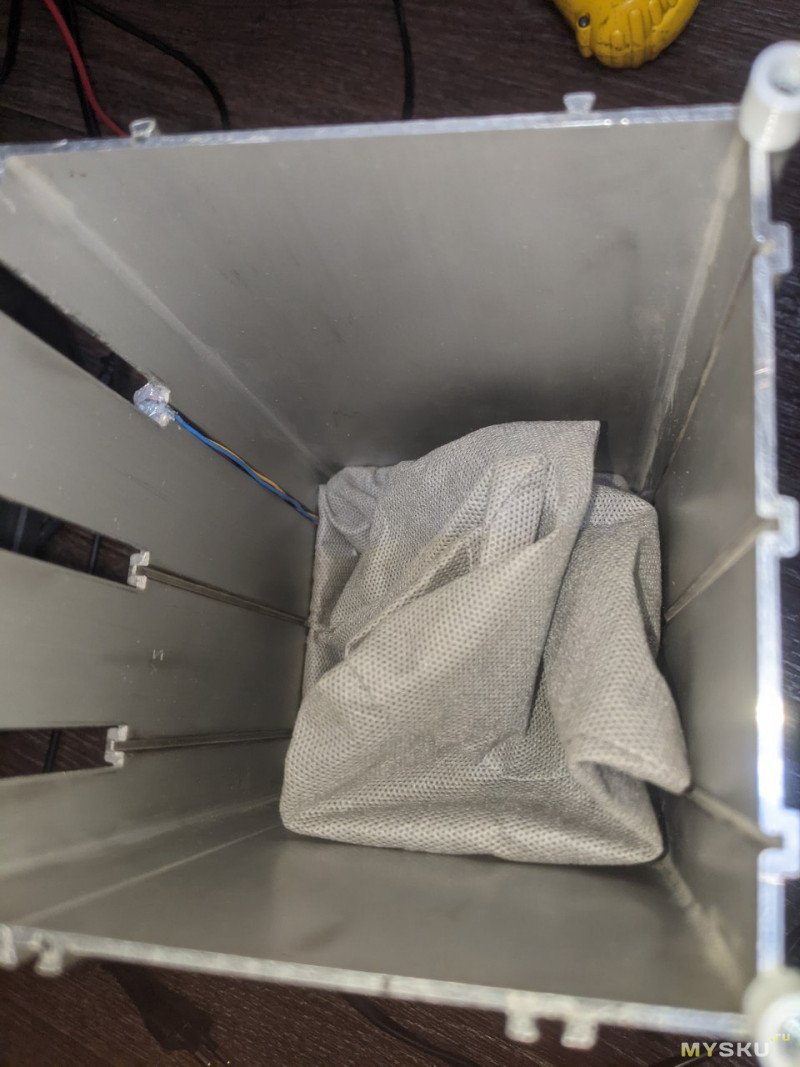

Сейчас мы отложим это чудо инженерной мысли и вернемся с небес на землю. Итак, как же применить оставшиеся железки? На ум сразу приходит несколько идей. Во-первых, вытяжка с регулируемой скоростью вращения — для этого есть и вентиляторы и идеальная коробка под них. Но вытяжка мне не нужна… Кстати, поскольку майнер — инженерное чудо, можно без проблем закрепить вентиляторы корпусами внутрь корпуса. Это обстоятельство сразу натолкнуло меня на следующую идею — что если сделать из него нечто вроде пассивного пылеуловителя?

На первый взгляд, нерационально, но поверьте, если вы живете в пыльной местности, вы заговорите иначе… В интернете я подсмотрел решение на обычном вытяжном вентиляторе и мешке от маникюрного пылесоса.

Идея показалась мне вполне себе интересной и воплотимой, так что я купил набор мешков и стал думать, как организовать из всего этого добра пылесборник.

С точки зрения компоновки я решил использовать один вентилятор, внутри корпуса должен был устанавливаться мешок, а старый кожух под плату управления я использовал как управляющий блок. Кстати, пару слов о нем.

Какую-либо электронную схему в пассивный пылесборник я решил не встраивать, ограничившись реостатом для подстройки оборотов, подключив его по следующей схеме. Лучше использовать реостат на 100к, регулирует он все равно только на последних оборотах, а диапазон у 100к будет больше, чем у 10к.

Также я добавил переключатель, который по задумке мог бы включать пылесборник на полную. Для этого я просто соединил синий провод не напрямую к реостату, а через выключатель. В этом случае вентилятор не управляем и разгоняется на полную. Не знаю, зачем я это добавил, но пусть будет.

Осталось разработать под печать мелкие элементы. Я сделал держатель потенциометра, выключателя и круглого разъема питания. Все это было разработано под пазы кожуха.

Для того, чтобы кожух вертикально не болтался напечатал ограничивающие рельсы.

Наконец, для мешка сделал подобие картриджа, который фиксируется на трении.

И как же обойтись без ножек? Нету ножек — нет и мультиков!

Конечно, все это можно было как-то заколхозить с помощью соплей и такой-то матери, но это не наш путь. Слишком уж красиво сделана заготовка, не хочется ее портить чрезмерным творчеством.

Также я откопал полубесполезный блок питания на 9V и использовал его по назначению.

Наконец, когда все было уже готово, спаяно и обороты вентилятора отрегулированы, мне пришла в голову еще одна идея. У меня на ТВ-приставке вертится сервер умного дома. Естественно, на процессоре просто кусок алюминия без вентилятора. Но вентилятор-то теперь есть! Я просто поставил приставку под пылеуловитель, так что теперь она не только охлаждается, но и не пылится. Удобно.

Как видно, насчет внешности я не заморачивался — времени не было, да и особого смысла. Я поставил его за столом так, что он невидим и места не занимает. Но при желании можно отодрать наклейки и покрасить из баллончика. Как-нибудь я этим займусь… возможно… потом… никогда. Вот такой небольшой проект получился. И даже непонятно, как он вырос в такую огромную статью… Может, у кого-то есть мысли на этот счет?..

Итак, сегодня на операционном столе мы видим не что иное как пару морально устаревших майнеров (и блок питания в довесок).

В далекие времена эти штуки могли зарабатывать деньги, просто увеличивая энтропию Вселенной, но сейчас сложность майнинга возросла, и гробы годятся только как отопители помещения. Или нет?

Так как мы не на каком-то ток-шоу, я позволю себе потратить всего 30 секунд или одну минуту на маленькую историческую справку. Что же представляет из себя майнинг, откуда взялись эти биткоины и почему этот гроб столь сильно греется при работе.

Биты, коины, два ствола

В конце 1980-х, когда интернет еще попахивал модемным скрежетом, а правительства считали шифрование оружием, в подполье рождается движение, которое изменит мир. Это не хакеры в романтизированном голливудском стиле — это шифропанки. В их руках алгоритмы, код и несколько светлых идей, которые обязательно испоганят дяденьки в дорогих костюмах.

Эпоха до Биткоина: когда криптография была вне закона

Представьте мир, где использование PGP (Pretty Good Privacy) — программы для шифрования писем — приравнивается к экспорту боевых технологий. Именно так США классифицировали криптографию в 1993 году. В ответ на это инженер Тим Мэй собирает в Калифорнии первую встречу шифропанков — гиков, анархистов и техноутопистов. Их девиз: «Privacy is necessary for an open society in the electronic age» («Конфиденциальность необходима для открытого общества в цифровую эпоху»).

Что их объединяло?

— Вера в то, что государства и корпорации неизбежно превратят интернет в инструмент тотального контроля;

— Убеждение, что только криптография может стать «броней» для личности;

— Мечта о цифровых деньгах, свободных от банков и границ.

Именно здесь, на заре 90-х, в рассылках шифропанков появляются концепты, позже воплотившиеся в Bitcoin:

✔️ Цифровые наличные (Дэвид Чом, создатель DigiCash);

✔️ Децентрализованные системы (предложения Хэла Финни, будущего первого получателя биткоин-транзакции);

✔️ Децентрализованные системы (предложения Хэла Финни, будущего первого получателя биткоин-транзакции); ✔️ Proof-of-Work (идея Адама Бэка, изобретателя Hashcash, предка майнинга).

✔️ Proof-of-Work (идея Адама Бэка, изобретателя Hashcash, предка майнинга).

Философия блокчейна: код как закон

Когда Сатоши Накамото выпускает биткоин в 2009 году, это не технологический прорыв — это политический манифест. Блокчейн становится материализацией идей шифропанков:

- Антихрупкость через децентрализацию. Сеть живет, пока жив хотя бы один узел.

- Доверие, замененное математикой. Вместо банков и нотариусов — криптографические алгоритмы.

- Цензуроустойчивость. Транзакции нельзя отменить, кошельки нельзя заблокировать (если вы не доверили ключи бирже).

- Цифровой суверенитет. Ваш кошелек — ваша «цифровая крепость». Даже создатель системы не может отнять у вас монеты.

Но здесь же кроется парадокс: блокчейн, рожденный как инструмент освобождения, стал и орудием спекуляций, и экологической проблемой, и даже инструментом слежки (из-за прозрачности Bitcoin-транзакций). В целом-то, от исходной идеи мало что осталось.

Смерть Тима Мэя в 2018 году символически завершила эпоху «чистых» шифропанков. Сегодня их детище — криптоиндустрия — больше ассоциируется с дорогими авто и NFT-обезьянками, чем с борьбой за свободу.

Сможет ли блокчейн остаться инструментом эмансипации, или он станет очередным винтиком в машине капитализма? Думаю, ответ очевиден.

Интересный факт

Сам термин «блокчейн» в манифесте Сатоши не упоминается ни разу. Автор биткоина называл технологию «цепочкой proof-of-work». Ирония в том, что даже название революции придумали постфактум — как и всегда в истории.

Это случилось примерно вместе с началом 21 века.

Это случилось примерно вместе с началом 21 века.

Биткойн и блокчейн под микроскопом

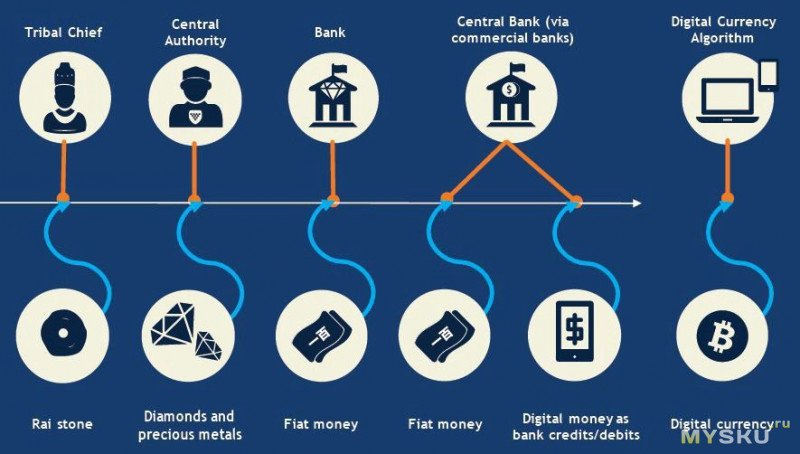

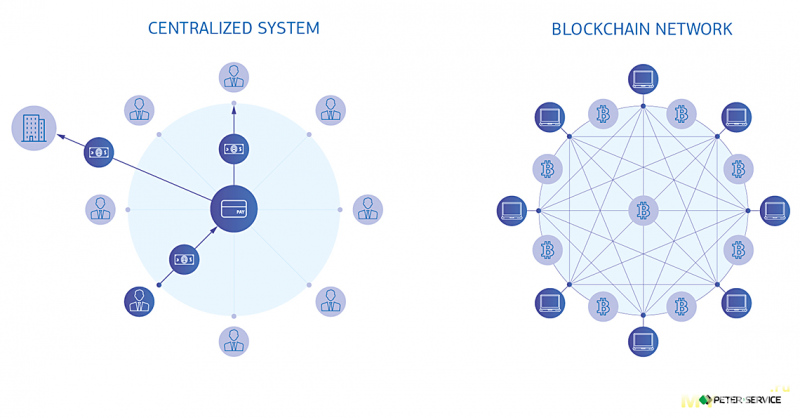

Представьте, что блокчейн — это гигантская учетная книга, куда записывают, кто кому перевел биткоины. Но вместо одного главбуха, который волен подделать записи, здесь работает армия добровольцев-майнеров. Их задача — проверять транзакции и упаковывать их в «блоки», защищая сеть от мошенников. А чтобы процесс был честным и труднее было сжульничать, блок можно добавить только после решения сложной криптографической головоломки. Это как лотерея, где вместо билетов — ваши вычислительные мощности. Кто первый угадает хэш (уникальную цифровую подпись блока), тот получает награду в биткоинах. Подробнее можете почитать здесь, но статья на английском языке.

Ранние энтузиасты щелкали эти задачки на процессорах, потом перешли на видеокарты, но когда биткоин взлетел до небес, началась гонка вооружений в масштабах целых государств. Появились ASIC (Application-Specific Integrated Circuits) — микросхемы, заточенные исключительно под взлом хэшей SHA-256, на которых держится Bitcoin. Они в тысячи раз эффективнее видеокарт, но и дороже, и бесполезны вне майнинга. Antminer S9 как раз такой: 189 ASIC-чипов, 13,5 Терахэш/с скорости и аппетит в 1300 Ватт — как небольшая электроплита. В 2016-м это был король, но сегодня его хэш-рейт как капля в океане: сложность вычислений выросла настолько, что он способен только где-то на треть снизить затраты на счета за электричество.

Но почему же он греется, как адская печь? Всё просто: основные элементы майнера ASIC — это чипы, которые ничего не умеют, кроме тупого перебирания хэшей, гоняя электричество по цепям. Так как сверхпроводников не изобрели, чипы выделяют огромное количество тепла. В Antminer S9 кулеры не для красоты — без них чипы сгорят за минуты. Кстати, именно поэтому майнеры так любят холодные регионы: дешевое электричество + бесплатный обогрев.

Но если майнить уже невыгодно, зачем вообще возиться с этим «гробом»? О, тут начинается самое интересное. Давайте же начнем варварское погружение во внутренности древнего майнера!

Технологические чудеса тотальной оптимизации

Приглядимся повнимательнее к этой махине. По бокам видим рельсовые направляющие, позволяющие соединять асики в сцепленный массив. С одной стороны расположен кожух, из-под которого торчит плата управления. От нее отходят, извиваясь, как плоские черви, шлейфы к хвостам вычисляющих хеши плат. Можно заметить стандартные ATX разъемы питания, а также четырехпроводные для вентиляторов.

В первую очередь стоит похвалить разработчиков за отличный промышленный дизайн — отвинтив всего 8 винтов, мы уже обнажаем основные внутренности. Отваливаются и вентиляторы, и кожух управляющей платы.

Великолепно! Теперь можно вытащить то, что представляло основную ценность, а сейчас не стоит почти ничего — ASIC платы. Вот они, тяжеленные, с впечатанными радиаторами с обоих сторон и внушительными цепями питания — безнадежно устарели и годны лишь немного снизить электросчета за обогрев (или на спил радиаторов). Кстати, все платы внутри вставляются в специальные пазы.

Вентиляторы на 12В хороши — есть контроль оборотов и обратная связь, а измеренная мощность колеблется в пределах 24 Ватт. Дуют эти штуки прилично, как и шумят.

Основной интерес представляет плата управления на Xilinx Zynq 7010 с 512 Мб ОЗУ DDR3. На борту она имеет не только довольно мощный процессор, пригодный для Linux, но и программируемую логику. И это не уровень Raspberry Pi. Сейчас объясню.

«ПЛастилин» для цифровых схем

FPGA (Field-Programmable Gate Array) — это микросхема, которую можно превратить в любое цифровое устройство с помощью кода. Если процессор — это жестко зашитый набор инструкций, а ASIC (как в Antminer S9) — «одноразовый» чип для одной задачи, то FPGA — это пустой холст. Вы рисуете на нем схемы, а потом стираете и рисуете заново. Представьте Lego, где вместо кирпичиков — логические элементы (AND, OR, NOT), а вы — архитектор, собирающий из них процессор, шифратор или даже нейросеть.

Внутри FPGA — миллионы программируемых логических блоков (CLB), соединенных сетью переключателей. Каждый блок можно настроить на выполнение базовых операций. С помощью специального языка (VHDL, Verilog) вы описываете, как эти блоки должны взаимодействовать — например, создать ЦПУ для обработки сигналов или контроллер для робота. После компиляции код «прошивается» в FPGA, и она начинает работать как задуманное устройство. Это напоминает низкоуровневое программирование, но код получается не программный, а описательный.

Где FPGA уже правят бал?

- Телекоммуникации: Базовые станции подстраивается под стандарты связи через перепрошивку FPGA.

- Автономные системы: Беспилотники используют FPGA для мгновенной обработки данных с лидаров.

- Криптография: Аппаратные кошельки (например, Trezor) хранят ключи в FPGA, защищенной от взлома.

- Наука: В Большом адронном коллайдере FPGA фильтруют терабайты данных, отсеивая «мусор» до передачи на серверы.

- Микроконтроллер (Arduino, STM32): Дешевый, простой в программировании (C/Python), но медленный. Подходит для задач вроде сбора данных с датчиков.

- ASIC (Antminer S9): Молниеносный и энергоэффективный, но только для одной функции. Как кухонный нож — идеален для резки, но бесполезен для взбивания яиц.

- FPGA: Швейцарский армейский нож. Можно перепрограммировать под любую задачу, но сложен в освоении и дороже микроконтроллеров.

Почему же FPGA не захватили мир? Они сложны в разработке. Чтобы программировать FPGA, нужно думать как инженер-электронщик, а не как IT-шник. VHDL/Verilog — это описание железа, а не алгоритмов. Кроме того, серийный FPGA-контроллер может стоить 500−10 000$, тогда как микроконтроллер — 0.5−50$ (потому вариант из поста такой вкусный). К тому же они прожорливее в сравнении с ASIC: для массовых задач (майнинг, нейросети) кастомные чипы выгоднее.

Всё станет пылью, и воюющий с нею обратится в пыль

Сейчас мы отложим это чудо инженерной мысли и вернемся с небес на землю. Итак, как же применить оставшиеся железки? На ум сразу приходит несколько идей. Во-первых, вытяжка с регулируемой скоростью вращения — для этого есть и вентиляторы и идеальная коробка под них. Но вытяжка мне не нужна… Кстати, поскольку майнер — инженерное чудо, можно без проблем закрепить вентиляторы корпусами внутрь корпуса. Это обстоятельство сразу натолкнуло меня на следующую идею — что если сделать из него нечто вроде пассивного пылеуловителя?

На первый взгляд, нерационально, но поверьте, если вы живете в пыльной местности, вы заговорите иначе… В интернете я подсмотрел решение на обычном вытяжном вентиляторе и мешке от маникюрного пылесоса.

Идея показалась мне вполне себе интересной и воплотимой, так что я купил набор мешков и стал думать, как организовать из всего этого добра пылесборник.

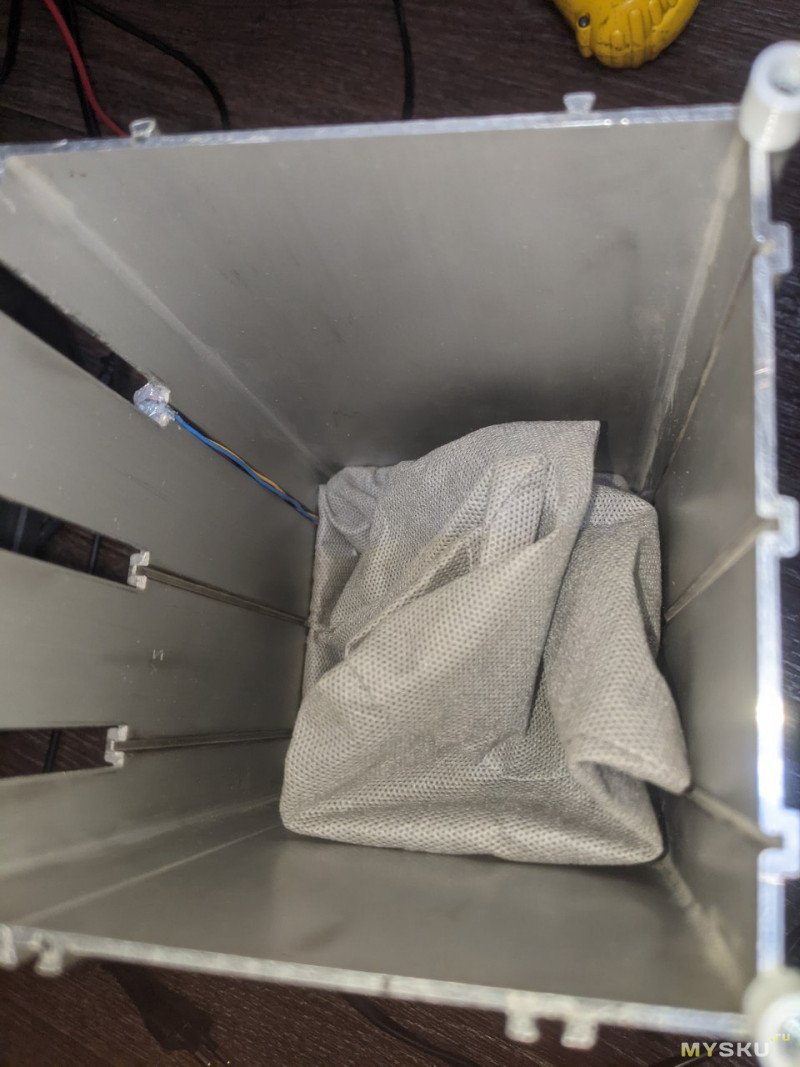

С точки зрения компоновки я решил использовать один вентилятор, внутри корпуса должен был устанавливаться мешок, а старый кожух под плату управления я использовал как управляющий блок. Кстати, пару слов о нем.

Какую-либо электронную схему в пассивный пылесборник я решил не встраивать, ограничившись реостатом для подстройки оборотов, подключив его по следующей схеме. Лучше использовать реостат на 100к, регулирует он все равно только на последних оборотах, а диапазон у 100к будет больше, чем у 10к.

Также я добавил переключатель, который по задумке мог бы включать пылесборник на полную. Для этого я просто соединил синий провод не напрямую к реостату, а через выключатель. В этом случае вентилятор не управляем и разгоняется на полную. Не знаю, зачем я это добавил, но пусть будет.

Осталось разработать под печать мелкие элементы. Я сделал держатель потенциометра, выключателя и круглого разъема питания. Все это было разработано под пазы кожуха.

Для того, чтобы кожух вертикально не болтался напечатал ограничивающие рельсы.

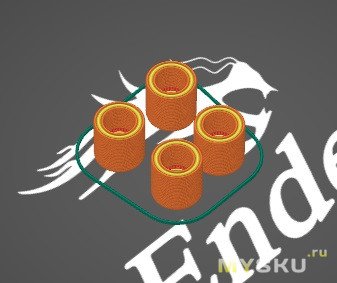

Наконец, для мешка сделал подобие картриджа, который фиксируется на трении.

И как же обойтись без ножек? Нету ножек — нет и мультиков!

Конечно, все это можно было как-то заколхозить с помощью соплей и такой-то матери, но это не наш путь. Слишком уж красиво сделана заготовка, не хочется ее портить чрезмерным творчеством.

Также я откопал полубесполезный блок питания на 9V и использовал его по назначению.

Наконец, когда все было уже готово, спаяно и обороты вентилятора отрегулированы, мне пришла в голову еще одна идея. У меня на ТВ-приставке вертится сервер умного дома. Естественно, на процессоре просто кусок алюминия без вентилятора. Но вентилятор-то теперь есть! Я просто поставил приставку под пылеуловитель, так что теперь она не только охлаждается, но и не пылится. Удобно.

Как видно, насчет внешности я не заморачивался — времени не было, да и особого смысла. Я поставил его за столом так, что он невидим и места не занимает. Но при желании можно отодрать наклейки и покрасить из баллончика. Как-нибудь я этим займусь… возможно… потом… никогда. Вот такой небольшой проект получился. И даже непонятно, как он вырос в такую огромную статью… Может, у кого-то есть мысли на этот счет?..

Самые обсуждаемые обзоры

| +146 |

7870

135

|

| +25 |

2486

114

|

| +63 |

2036

54

|

| +49 |

2573

55

|

А пыль лучше собирать электростатическим фильтром.

Механический фильтр уловит не всю пыль, но большую её часть, и может работать с мощным компактным вентилятором. Как собственно пылесос.

Вот HEPA фильтр, или хотя бы многослойный мешок типа Filtero Extra, автору не помешал бы, согласен.

P.S. если что, я активный пользователь KC-850 на протяжении лет пятнадцати

P.P.S. топикстартеру следовало бы его на авито за 3тыр купить плюс комплет новых фильтров к нему за 2.5тыр на Озоне

Может стоить снизить градус максимализма и не возводить на пьедестал этот рассадник микроорганизмов, шумящий как стиральная машина?

Можно гуглить тему Криптокотлы yandex.ru/search/?text=Криптокотлы

выглядит вот так:

Насколько помню, внутри у ей (окромя неонки) было:

!.. Собственно сам Z80,

2. Эта самая ПЛИС,

3. 8 корпусов типа 565РУ5 оперативки.

Или я ошибаюсь?

PS Нашел. Вот.

т34вм1 — это обычный z80, перерисованный у нас. идентичен к1858вм1 от ангстрема (у 1858вм1 было несколько вариантов кристалла разных заводов).

«чипсет» для спектрума из того же набора в современном понимании — т34вГ1. сделан на основе бмк (это не плис, его схема формируется при производстве). в оригинальном изделии было примерно так же — большая часть мелкой логики засунута в одну заказную микросхему, но наша вг1 с ней не совместима.

Были ещё варианты КР1858ВМ1/ВМ3, но это уже другая истоия и не о ПЛИС.

Т34ВГ1

Почему то полагал что это головное устройство CPU.

— 28 нм технология (низкое энергопотребление).

— 28K логических ячеек (LC).

— 80 DSP-блоков (для цифровой обработки сигналов).

— 4.9 Мбит блоков RAM (Block RAM).

— 4 встроенных трансивера (до 6.25 Гбит/с для высокоскоростных интерфейсов).

Думаю, можно и посложнее Zilogа что-нибудь придумать…

Вот эта штука, например, оцифровывает сигналы полосой пару-тройку десятков гигагерц и на лету их обрабатывает:

Микроконтроллеры могут, но сиииильно медленнее. Даже если им придать быстродействующие ЦАП и АЦП

Стратиксы, аррии и прочее — это из страны розовых единорогов, что-то очень дохренища дорогое, узконаправленное само по себе (что на них собирать, SDR?), насквозь бгашное (никакого лута!), до кучи еще и требующее платной лицензии на каждую единицу. Сообщество и тулсеты ввиду этого тоже вялые, полезные для небольших проектов чипы были отлегашены еще 10 лет назад (привет спартан6 из обозреваемого майнера), а для 5в CMOS-совместимых все 20. Чего-то явно народного нет, заинтересованные ютятся или на китайских девплатах, или светодиодные контроллеры заказывают.

Самодельщикам оно и не надо — порог входа высокий, и как вы верно подметили, большинство любительских задач решаемы без ПЛИСов.

А ПЛИС — это узконаправленное и потому дорогое, все верно. И живее всех живых, потому что альтернативы нет.

но зачем нужна часть с изобретением девайса для поднятия пыли в воздух — решительно непонятно.

Токарный станок за счет высокого порога вхождения и отсутствия у оператора права на ошибку(в лучшем случае в мусор полетит деталь, в худшем — пальцы) требует четкого понимания задачи.

3Д печать (особенно с библиотекой готовых моделей) создаёт обманчивое впечатление, что думать в процессе при этом не нужно.

Я на токарнике ещё в школе на трудах учился работать, и ничего, выжил со всеми пальцами. Только у токарника весьма ограниченный ассортимент изделий. Как по мне, то ЧПУ, и то интересней для самодельщика, чем токарник, но его тоже в квартире особо не поставишь, разве что совсем маленькие.

«Сделать ЗБС»«Начать печать».ТШ-3 занимает примерно столько же места.Что касается «Начать печатать», это можно было понять, если бы вы не хейтили 3D принтеры в темах, где люди печатали модели, которые сами спроектировали.

Ну, и если вы на этом станке сделаете такой корпус для зарядки Makita из недавней темы, то вам прям памятник ставить можно, куда там тому Левше. Ну и как бы, не очень похоже, чтобы он в жилом помещении стоял.

Во-первых, на вкус и цвет, во-вторых, не все тут промышленные дизайнеры, в-третьих, вы слишком большой акцент делаете на видимость слоёв 3D печати, хотя на деле они так не бросаются в глаза (как на фотках со вспышкой). К тому же можно выбрать другой филамент или опции в слайсере, чтобы эти слои намного меньше заметны были. Не говоря о дополнительной финишной обработке. Но это всё время, которое не всегда хочется тратить.

Вы так уверенно об этом говорите, что наверное у вас множество корпусов для каких-то других девайсов, ну продемонстрируйте, как нужно делать корпуса. А без станка, это голыми руками, или всё же ещё другой инструмент нужен? А то вместо одного 3D-принтера и катушки филамента, вы предлагаете иметь целую отдельную мастерскую с кучей инструмента, станков, ещё и желательно кучу всяких корпусов доноров (либо предварительно поехать пошариться на барахолках), деревяшек, железок, листового пластика…

Готовая прямоугольная коробка закрывает примерно 99% случаев применения. Случаев, когда она не подошла бы, у меня были единицы. За 25 лет, ага.Без станка — это без станка. Ножницами и напильником, например.Всё это в любом случае понадобится, если мы хотим получить на выходе готовое работоспособное устройство.

Нормально было — если детали, при сборке, вообще не подходили друг к другу. И начиналась работа мозга… А потом, уже нашу работу переносили на чертежи и в серию.

Так по сути так и есть, ну может не мартышку, но женщины и подростки без всякого образования, вполне себе работали на станках во вторую мировую.

Чертеж, это просто хотелка. Очень качественно нарисованная, с размерами и допусками, иногда даже в изометрии, но ХОТЕЛКА. На чертеже не написано как это делать. Причем не сказать что всегда, но очень часто эта хотелка, создана мальчиком/девочкой вообще не представляющей возможности токарника, стоящего в соседнем цеху.

Тебе «оттуда» спускают рисунок и всё. Как это всё точить, в какой последовательности — тайна покрытая мраком. Технологическую карту на изделие в количестве 10 штук никто сочинять не будет. Именно поэтому инженеров хоть одним местом жри и работают они за еду, а нормальный токарь/фрезеровщик на вес золота и з/п у него, как у трех этих «дизайнеров» вместе взятых.

Класс!

Что касается картинки — это не полноценный принтер, а его действующая модель.

Намного более полноценный принтер, чем ваша имитация токарника :) Нормальный токарник должен быть прикручен к соответствующему фундаменту, а не на столе стоять.

Иначе к чему все эти слова?

Вы ещё напишите, что если не печатает PEEK, то не принтер. Это мой второй принтер, и я уже представлял, что конкретно мне нужно от принтера, как по пластикам, так и размерам. Мне не нравится печатный ABS (по большей части из-за усадки и вонючести). Но, на том же Youtube полно видео, где печатают ABS на A1 mini. Да иногда хочется побольше, но по моим хотелкам, мне нужно с полем для печати 1 х 1,5 м, так как планирую дочке электромашинку сделать на базе гироскутера. Но понятное дело, что для разового большого проекта покупать или самому делать такой большой принтер не рационально.

Несерьезный он какой-то, а те что посерьезнее там и габариты другие и цена куда там 3д принтерам.

Ну а про квалификацию я просто молчу. Рукожопов среди токарей чуть меньше чем среди сварщиков, и то именно по причине стоимости оборудования.

У меня вот постоянная серия — фторопластовый цилиндрик ⌀3.5 с внутренней резьбой М2.

И второй вопрос какая связь современного авто и карбюратора?

Это я не про нужность мелкого токарного, это у меня простое любопытство.

Можно и весь крепеж выточить, болтики гаечки. По этому поводу правда картинка есть про буханку хлеба. Ну да ладно, мне это видимо просто не актуально.

Диски кстати точу регулярно, лично я пользу вижу и ощущаю.

Крепёж тоже иногда приходится точить. Как раз мелкий, приборный, ибо крупные силовые болты неизбежно катаные. Без крепежа прибор не собирается, без прибора машина не едет, а купить винтик отдельно или вовсе невозможно, или за безумные деньги с доставкой через полгода.

Про крепеж мне не понятно ровно одно, как же живут те у кого нет токарного станка? Почему у них машина едет?

Но в целом я понял, зачем вам маленький станок.

Что токарный станок необходим для поддержания личной машины — точно не мой тезис. Вопрос был зачем нужен маленький станок когда есть большие. Не дома, а вообще, в мастерской и на заводе. Ответ: точить маленькие детали. Иногда даже точные. Карбюратор вон при желании можно полностью сделать на настольном токарном станке, чуть ли не с педальным приводом.

Ну а мне маленький станок нужен да, точить маленькие детали для небольших устройств. Таких, что держат и переносят руками. Внутри они не могут быть крупнее, чем снаружи.

А на нормальном станке маленькие детали не точатся?

Кстати на заводе отродясь мелких станков не встречал.

Из буханки хлеба можно сделать троллейбус.

Нет я понимаю хобби, все такое, люди вон даже электронные лампы самостоятельно изготавливают по полному циклу начиная от стеклодувных операций.

Но интересно было бы кстати сравнить получаемое качество с заводским, вероятно примерно такое же как у карбюратора сделанного на токарном станке с педальным приводом.

На заводе мелочь чаще точат не на любительских станках, а на ЧПУ и швейцарских машинах. Но тоже мелких, внутри своего кабинета. Потому что у 3хтонного куссона патрон будет дольше раскручиваться-останавливаться до нужных нескольких тысяч оборотов, чем саму детальку точить придётся. А на резание глухой внутренней резьбы М2 во фторопласте таким станком я даже за деньги посмотреть готов. Для начала, как вы 5 мм заготовку в 250 мм патрон вообще зажмёте. Ещё можно просверлить отверстие этак 0.4 или 0.28 мм для условного жиклера, пусть даже в латуни.

Полюбуйтесь вот на высший класс: www.lathes.co.uk/rolls-royce/

Вы считаете, что заводы обтачивают детали на каких-то других станках, не токарных? Карбюратор, сделанный на станке с педальным приводом отличается от сделанного на станке с ременным лишь затраченным временем. Но как только мы вообще начинает обсуждать токарные станки в частных целях, апелляция к троллейбусу теряет смысл. «Зачем» известно: делать и чинить вещи, получать за работу деньги. На маленьком станке удобно работать с маленькими вещами.

Тут не согласен. Кардинально изменились с 80х топливная и подвеска. ДВС. Электрику можно вероятно отнести к свистелкам.

Я написал ровно то что видел. Мелкими я лично считаю примерно то что тут упоминалось, до тонны весом. Не претендую, но что видел то видел.

Как раз здравый смысл интересуется почему не купить оную запчасть. Выйдет обычно дешевле.

Только мода на ухудшение и удешевление. Покрытия цилиндра, высокая степень сжатия, турбины и хитрые клапана были ещё в восьмидесятые. А с началом моды на электрички прогресс ДВС вовсе остановился.

Инжекторы опять существовали уже тогда, вплоть до прямого впрыска. Тем более были дизели.

С подвеской впрочем соглашусь.

Чтобы вы могли купить оную запчасть,

якто-то должен её взять и сделать. На токарном станке, если он для того больше подходит. Многие запчасти продают только в составе крупного блока (западные бренды), а иногда изделия целиком (китайцы в целом). Нередко выгоднее купить новое изделие, разобрать, и продать по запчастям, лишнее просто выкинуть.Сам я делаю детали двух сортов: для изделий, не существующих в продаже вовсе; и улучшенные/ремонтные, на типовую замену аналоговнетов сразу несколько производителей. Размер их жёстко ограничен соразмерностью человеку и законами физики.

Просто я прекрасно понимаю варианты переделки, например, тех же карданов из состояния неразборные в разборные. Но как раз они то не лезут в габариты небольших станков.

Ну и как правило, если узел можно разобрать, то его комплектующие доступны для заказа по отдельности. Нужно только знать правильные номера.

«Разобрать по запчастям» — из муськовских интересов например фонарики и перьевые ручки. Для них части как бы продаются отдельно, но это части универсально не подходящие ни к чему. А фирменных запчастей в продаже не существует, нередко даже у самого производителя. Если он не делает свои фонари/ручки сразу конструктором, как Конвой (и то с простейшими моделями).

Всё в порядке, узел сделают условно неразборным. На гужонах, заклёпках, клее или точке сварки. Это стоит uncle_sam почитать, про его ремонт электронных блоков разных корчей.

Я писал не про условно. Если на каком-нить x-trail кардан сделан нерабочим, его все равно можно разобрать, переделать и потом подобрать крестовины из серийно изготовляемых. Аналогично про втягивающие стартеров и тд.

Я про такое имел ввиду.

Кстати о баллончиках, вот ещё массовые мелкие токарные детали: клапан в огнетушителе и шинные ниппели, хоть шредер, хоть преста. И это я ещё молчу про всякие примусы, они в наше время таки больше хобби.

Карданы и вообще силовые части да, можно хоть

переплавить и отковатьразрезать и обратно сварить. Но есть же в машине узлы поменьше и поточнее. Кроме электроники, всяческие насосы и клапаны. В них обычно изнашивается, а то вовсе пачкается, одна мелкая деталька, а менять — весь узел. Как раз по той причине, что в официальном сервисе токарного станка для восстановления частей нет (и времени на нём работать тоже), а нанекромантовлюбителей подержанной старины заводу плевать.Зачем заниматься таким извратом? Проще купить. Но негде, за бу с неизвестным состоянием неплохо хотят, нового просто нет, авто прекратили выпускать 20 лет назад. На алике есть бу дешевле, но ждать 1-1,5 месяца, а надо быстрее.

Перебрано было 6 клапанов за пол дня, не считая 1 в качестве опытного, прилегающие плоскости в порядке, зависания были из-за продуктов износа фрикционов.

Простыни же я развожу не про выкрутиться, а наоборот, про свой инструмент для каждой работы. На мелких станках точат мелкие детали. Даже многотонные промышленные станки для мелких деталей, выдающие эти детали по несколько за секунду, внутри всё равно мелкие, все их тонны заняты приводами. Не нужен для 5 мм заготовки патрон на 250.

Всё верно. Что один человек сделал, тот другой завсегда разобрать сможет.

Но наверное да, у каждого свои потребности и задачи.

Я тоже хотел поиронизировать, но побоялся что не поймут иронии ;)

Ревность чую я. Автор забрался на территорию потрошения некрожелеза. Один из пользователей Муськи занимается именно этим Ник не напомните?

А то люди запомнят и будут ещё и обзоры минусовать (крои е комментов этих, просто так, из злости). А зачем писать заминусованные обзоры?

Но так-то в ипинях есть дохлые по сто рублей. Вопрос в том, заморочится ли продавец с доставкой.

www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/antminer_s9_hesh_platykontrolery_na_zapchasti_4671982281

Но можно и дальше полистать варианты

Брал тут, чумазые, теперь понятно откуда они.

*Если у Вас эта тема вызвывает отрицателную реакцию, прсьба воздержаться от чтения. Благодарю.

Мы посольство не понимаем ©, поэтому я напечатал себе биток, и теперь просто слежу за курсом!

Только кончилась сльтера, их интел купил…

Ну… или вы просто не понимаете, о чём говорите.

Состав домашней пыли в процентах:

▫ различные минеральные частички, например песок (35%);

▫ чешуйки кожи и волос (19%);

▫ волокна бумаги, одежды, обуви (12%);

▫ пыльца от комнатных цветов (7%);

▫ сажа, дым (3%);

▫ клещи и продукты их жизнедеятельности (меньше 1%);

▫ атмосферная пыль (оставшиеся 23%).

Итак, сажа и дым в этом составе — только 3%.

Основное — то, что принесли на одежде и обуви (песок), сама одежда (текстильные волокна), следы жизнедеятельности человека (частицы кожи, волос и т. д.), 23-24% — атмосферная пыль, или, как пишут в «Википедии», «оставшиеся 24 % неустановленного происхождения, космическая пыль».

Так что кто тут ещё не понимает, о чём говорит…

А ещё 23% могут быть и с улицы и из дома.

Вот я смотрю на свою квартиру, где раньше вытирать пыль нужно было каждый день, а теперь только раз в 10 дней. А разница только в том, что была поставлена приточка с хепа-фильтрами. На фоне этого наглядного примера ваши ссылки на википедию выглядят сомнительно.

У Вас вообще никаких нет, одни ничем не подкреплённые заявления.

Вы считаете, что Ваш «опыт» можно смело распространять на любой регион, любой климат, в любое время года, любой состав семей, любые квартиры, любую мебель в ней? У одного за окном квартиры на первом этаже ветер гоняет песок, а у другого — 8 месяцев снегом всё покрыто и окно на 9ом. А третий живёт на 25 этаже. Один спит на шёлке, а другой каждый день в «однушке» трясёт х/б, стеля бельё на раскладной диван, а в наполнителе роется кошка.

Но в любом случае Ваши «90%»?

В общем, всё понятно. Очередной «ящитаю!».

И пост мой изначальный не просто так. До приточки покупал Xiaomi Air Purifier 3, который по сути аналог топика, и Xiaomi Humidifier 2 — «мойку воздуха», которую здесь некоторые рекомендуют. С ними (при работе их на приемлимой для жилого помещения уровне шума) я никакого падения пыли не заметил от слова совсем даже тогда, когда окна были закрыты. И это не удивительно, тк данные устройства очищают воздух только в своём конкретном углу, где стоят. Для борьбы с пылью же нужна система. Самой примитивно является приточка с фильтром, которая через фильтры нагнетает чистый воздух в помещение и не даёт туда проникнуть грязному воздуху извне. Альтернативой ей может быть только организация полноценной внутрикомнатной вентиляции, когда забор воздуха осуществляется из одного конца помещения, а выдув — с противоположного, полностью прогоняя через себя весь воздух в помещении несколько раз в час. Такие системы вентиляции есть, используются людьми, которые имеют проблемы со здоровьем от пыли, и стоят такие системы сильно дорого.

Помимо вентиляшки от пыли спасёт только регулярная уборка (особенно влажная). Тем же роботом-пылесосом.

Вы будете с этим спорить?

Вы будете спорть с тем, что по сути вот эта комбинация — приточки и робота-пылесоса — на сегодняшний день является универсальным и наиболее адекватным общим решением в картирах по борьбе с пылью? Тогда аргументы в студию. С пруфами. Хотя бы на вашем опыте. А пока что, 90% — не 90%, приточка — работает. Что ещё нужно?

Второй поставщик это диван. И вот он, зараза, достал и ничего с ним не сделать, кроме как выбросить. Я не знаю, какому долбодятлу пришло в голову обтянуть диван светлой рогожей, но она жрет постельное бельё прямо на глазах. Вот реально, тонкой х/б простыне придет дыра через неделю. А то, что аннигилировалось, летает по всей квартире и в силу своей летучести убирается с большим трудом.

Но самая мерзота, конечно, летит с улицы. Пусть ее не очень много в процентах, но именно она вызывает необходимость влажной уборки с моющими веществами. Поэтому в планах приточка с фильтрацией. Да еще и какой-то тридварас курит какую-то вонючую срань неподалеку, урод, нет, чтобы вкусный голландский табак курить, как мой бывший шеф.

Вам достался некачественный кот.