Транзисторный тестер FNIRSI LCR-P1. Его особенности, плюсы и минусы

- Цена: $28 (есть купон)

- Перейти в магазин

В отличие от тестера-пинцета FNIRSI эта модель прибора, а речь сегодня пойдет о LCR-P1, обладает чуть более широкими возможностями. Посмотрим на LCR-P1 детально, выявим его достоинства и недостатки. Не зря говорится «в каждой бочке меда найдется ложка дегтя».

Начну с главного. В чем FNIRSI LCR-P1 превосходит младшего собрата LCR-ST1, так это в универсальности. Он не только измеряет параметры катушек индуктивностей, конденсаторов и резисторов, но способен проверить диоды, стабилитроны и транзисторы. Также имеется режим Infrared Decoding – отображение кода и формы ИК-сигнала с пульта ДУ. Правда, этот режим работает исключительно с протоколами NEC.

Впрочем, прямо сравнивать эти два прибора не совсем корректно. Пинцет-тестер изначально служит для внутрисхемной проверки и тестирования уже впаянных компонентов. В то время как FNIRSI LCR-P1 конструктивно рассчитан на диагностику еще непаянных или выпаянных дискретных радиодеталей.

Внешний вид и комплектация

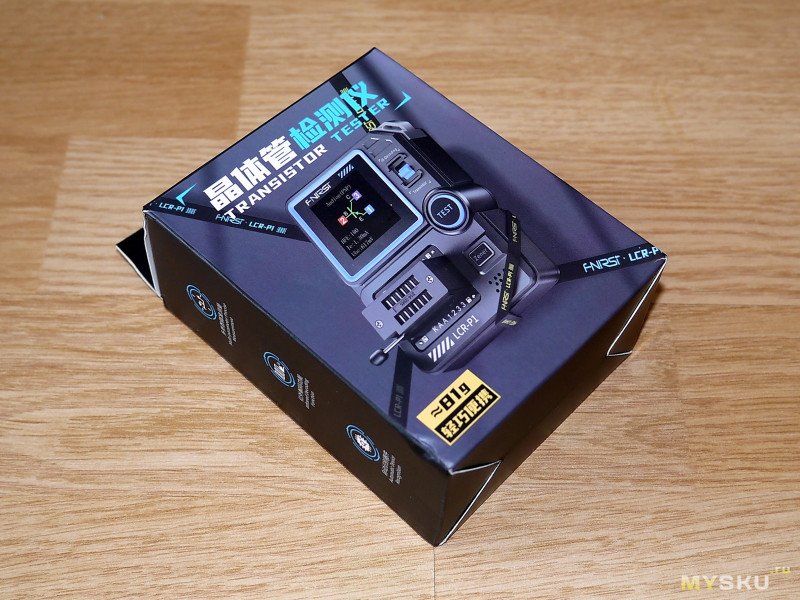

Тестер FNIRSI LCR-P1 упакован в красочную фирменную коробку, на которой отображены основные режимы и параметры прибора.

В комплект входят три кабеля с крючками, кабель Type-C для зарядки/подключения к ПК, две съемные колодки коммутации радиодеталей (ZIF-сокет и SMD панель), небольшая бумажная инструкция на английском и китайском языках.

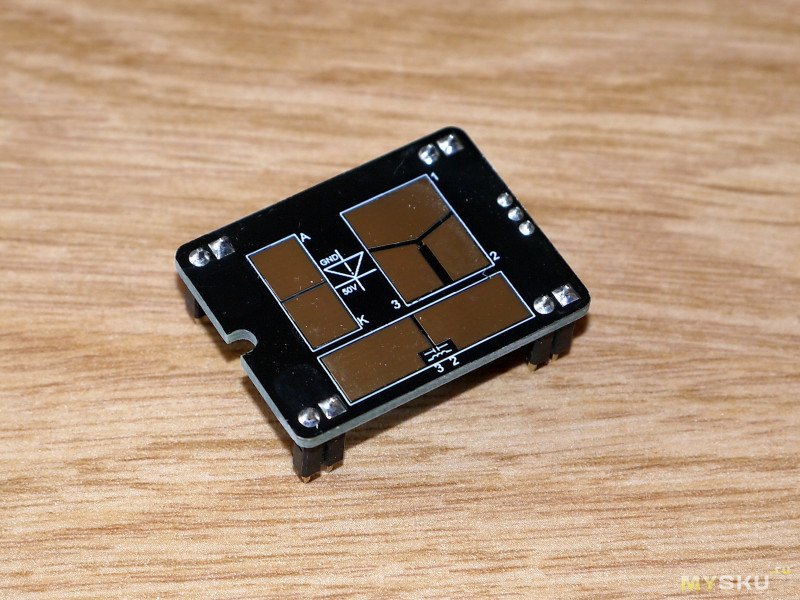

Основная панель с рычагом предназначена для выводных элементов. Дополнительная панель — для SMD компонентов. Достаточно уложить на площадки SMD элемент, слегка прижать и начать тестирование. Панельки извлекаются вручную, просто вытаскиваем их и меняем.

Удивило то, что припаянные угловые штырьки на панельках находятся в открытом виде. Кроме того, они неприятно упираются в пальцы в момент механического извлечения колодки.

По-хорошему подобные контакты нужно прятать. Достаточно было накрыть плату коммутации тонкой пластиковой рамкой. А уже сверху установить ZIF- сокет. Но тут производитель, видимо, решил сэкономить.

Что касается контактных площадок на SMD панели, то они достаточно крупные и удобные. И тут может быть подвох в виде окисления со временем. Впрочем, ластик решит эту проблему.

Основные характеристики FNIRSI LCR-P1

Экран: цветной 1,44"

Сопротивление: 0,01… 50 МОм

Емкость: 25 пФ… 100 мФ

Индуктивность: 10uH… 1000uH

Транзистор: 10<β<600

Диод: 0,01… 4,5 V, 0,01...32 В

Элемент питания: 0,1...4,5 В

Полевой транзистор: JFET, IGBT, MOSFET

ИК декодирование: инфракрасный код протокола NEC

Рабочая температура: 0… 40 ℃

Аккумулятор: литиевая батарея 300 мАч

Зарядка: USB Type-C, 5 В/1 А

Обмен с ПК: поддерживается

Обновление прошивки: поддерживается

Размеры: 87х71х28 мм

Масса: 80 г

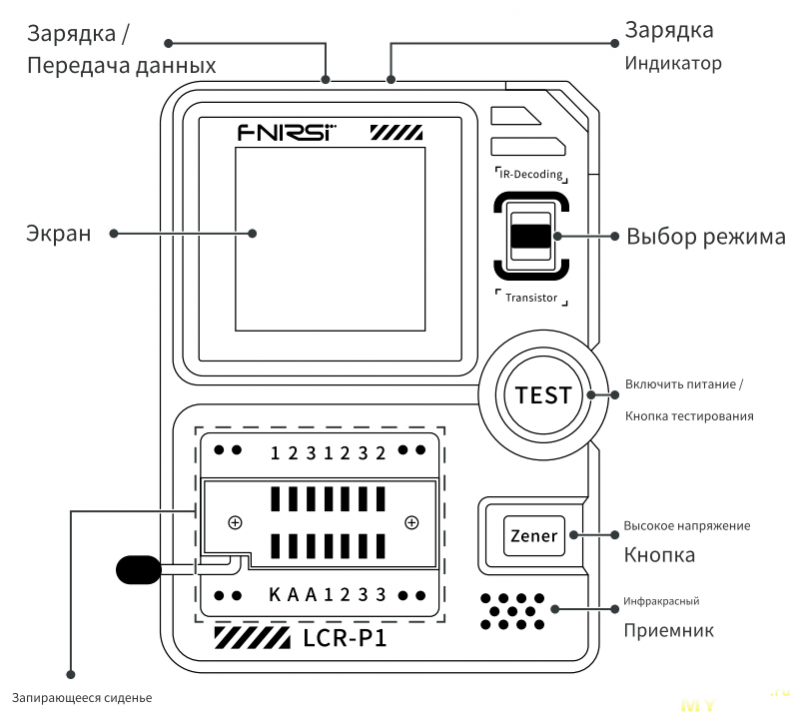

Стартует прибор быстро. При первом включении отображается название прибора и версия прошивки. Экран тут цветной, контрастный. Назначение кнопок и элементов управления показано ниже.

Корпус из пластика, крепкий, собран прочно. На правом верхнем углу находится алюминиевая скоба для ручной петли. На верхнем торце расположен порт Type-C и отверстие для светодиода индикации уровня/процесса заряда. Снизу также есть отверстие. Там находится микрик для сброса/аварийного выключения прибора. Но такого случая мне не представилось, все это время LCR-P1 работал стабильно.

Обновление прошивки

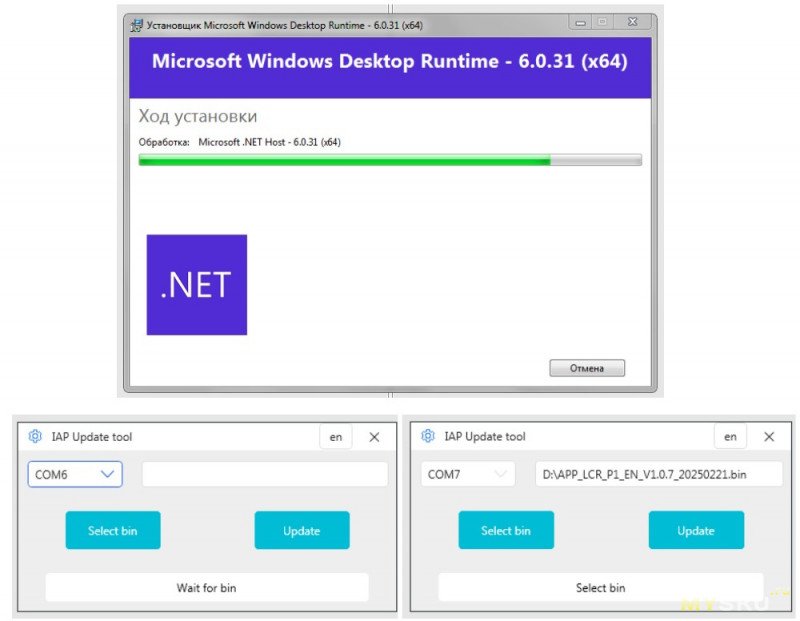

Свежую прошивку и драйвера для LCR-P1 можно скачать на сайте производителя. Ко мне прибор приехал с прошивкой 1.0.3. Обновление до версии 1.0.7 заняло около трех минут. Достаточно было установить драйвер, Microsoft NET Host, запустить приложение IAP Update Tool, выбрать рабочий порт ПК и указать файл прошивки APP_LCR_P1_EN_V1.0.7_20250221.bin (из ZIP архива).

Обновленная прошивка несет в себе несколько положительных моментов, в частности корректное определение полярности диодов и отображение на экране. Полный список доработок в прошивках приведен под спойлером ниже. Все таки программный «допилинг» приборов ведется и в этом плане FNIRSI молодцы.

20240717

1.0.1:

--1. Modify some units

--2. Improve some abnormalities in small inductance measurement

--3. Add the version number displayed at startup

20240726

1.0.2:

--1. Improve some abnormalities in thyristor testing

--2. Improve some abnormalities in transistor measurement

--3. Modify the time difference between measurement and display devices

20240802

1.0.3

--1. Improve small resistance test abnormality

20240820

1.0.4

--1. Increase the measurable range of single thyristor

20240902

1.0.5

--1. Modify the display disorder of double diodes

--2. Modify the display disorder of small resistance

20241021

1.0.6

--1. Modify the problem of inaccurate test accuracy of 20K to 50K resistor

20250107

1.0.7

--1. Fixed some issues with dual diodes and diodes that could not be tested

--2. Fixed some issues with the disordered pin numbers of transistors

--3. Fixed the issue with the diode measurement direction

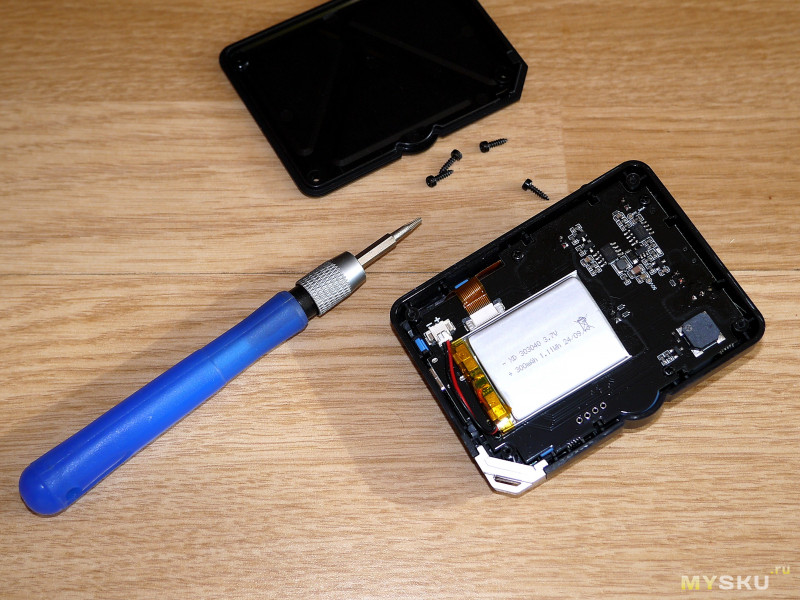

Ради интереса «заглянул под капот» прибора. Разбора очень простая. Для этого выкручиваю четыре TORX винта снизу и снимаю крышку. Аккумулятор соответствует заявленной емкости. Плата крепится крестовыми винтами.

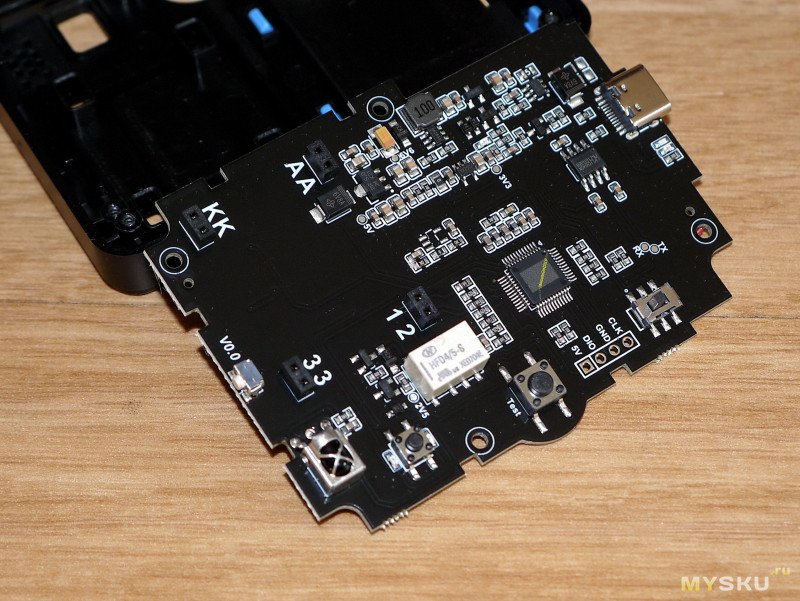

Плату аккуратно разворачиваю, не снимая шлейфа экрана, и взору открываются потрошки. Пайка нареканий не вызывает, плата чистая, флюс отмыт. Наименование ARM-контроллера «спилено» лазером.

Начало тестирования

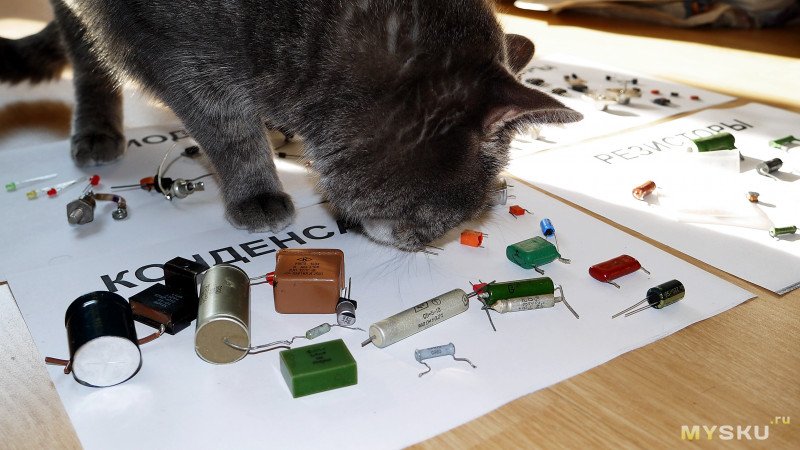

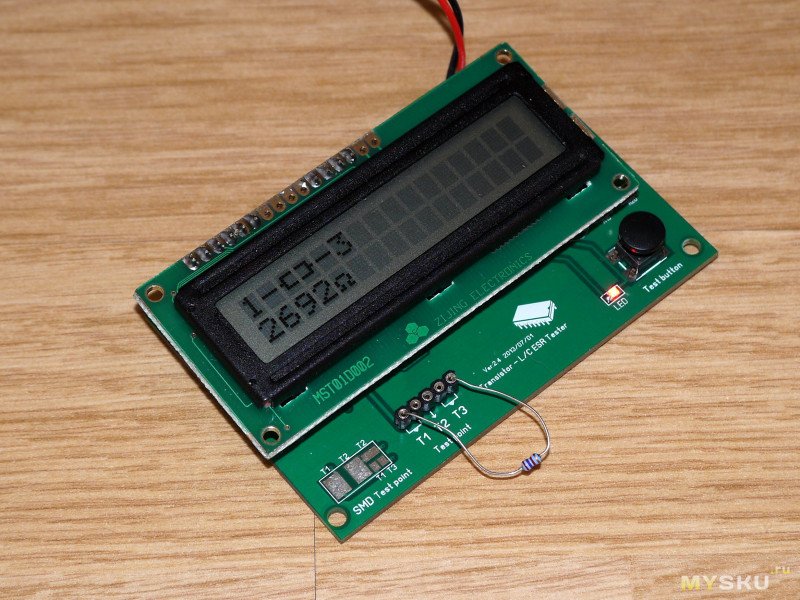

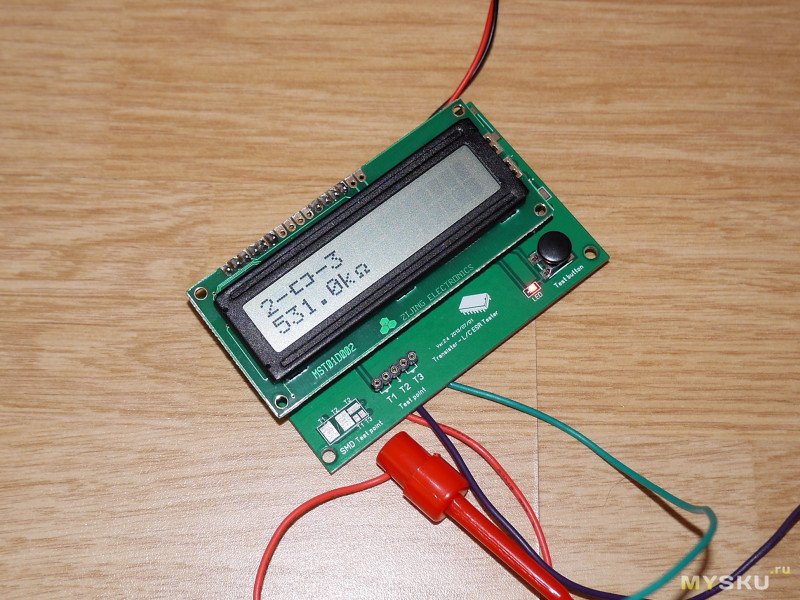

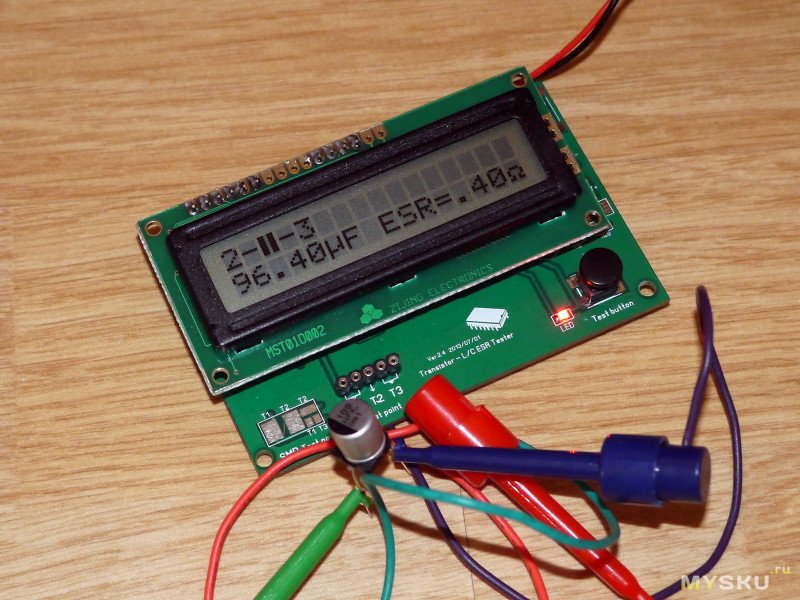

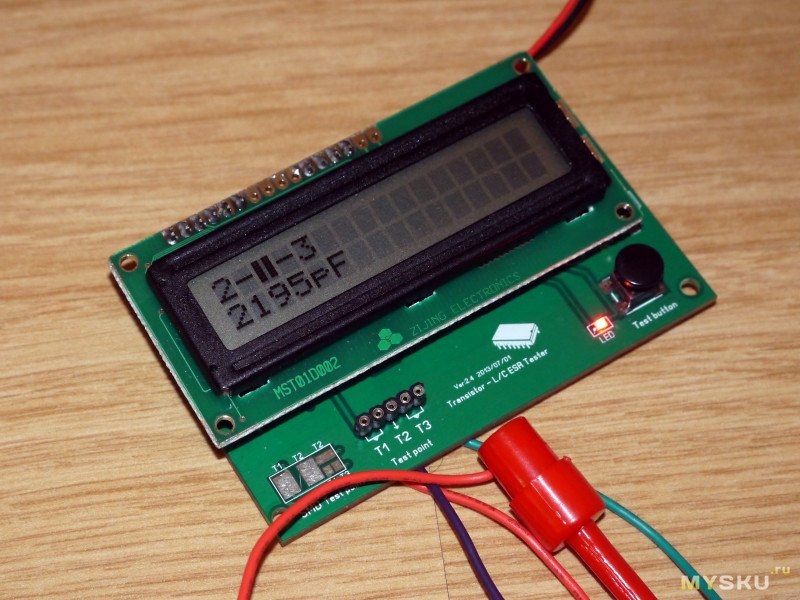

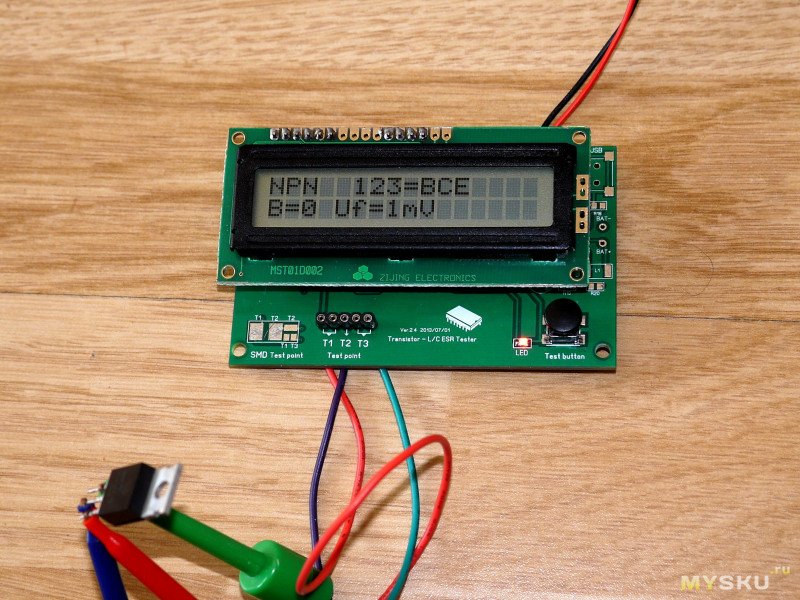

В качестве «подопытных» выступили как советские радиодетали, включая резисторы из военного ЗИП-а, так и современные. Из любопытства и в качестве дополнительного контроля взял свой старый тестер TS-M8N с монохромным дисплеем. Питание у него 9 вольт, запитал его от самодельной «Кроны».

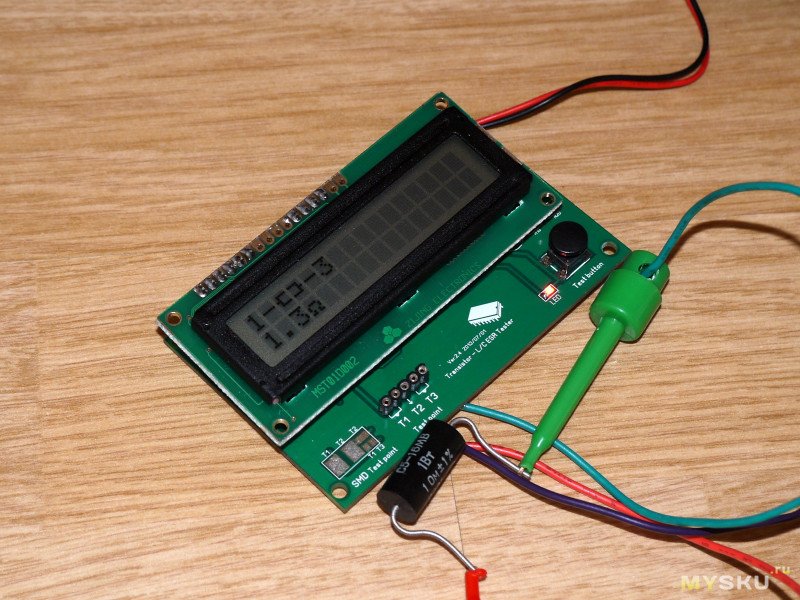

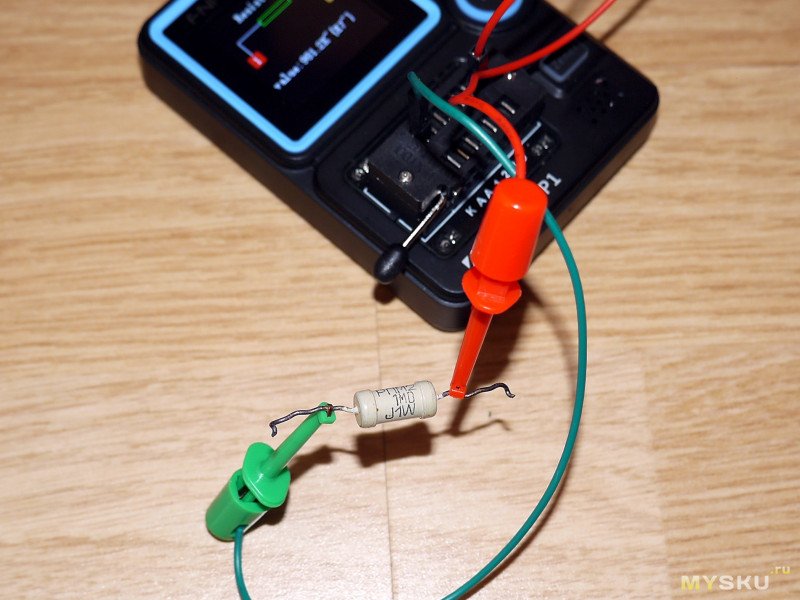

Однако SMD площадки у тестера TS-M8N очень маленькие. Да, и штатная однорядная колодка неудобная, с мелкими отверстиями. Проверять детали здесь всегда было мучением. Поэтому припаял к тыльной стороне колодки три проводника с зажимами-крючками.

Наконец рассортировал все детали. Получилась вот такая инсталляция или «картина маслом».

Естественно на объект тестирования пришел «Главный инженер», «Мастер-электрик» и «Начальник ОТК» в лице кошки Муськи. Больше всего ее заинтересовали конденсаторы. Чует кошка, что ESR недоложили либо мыши съели.

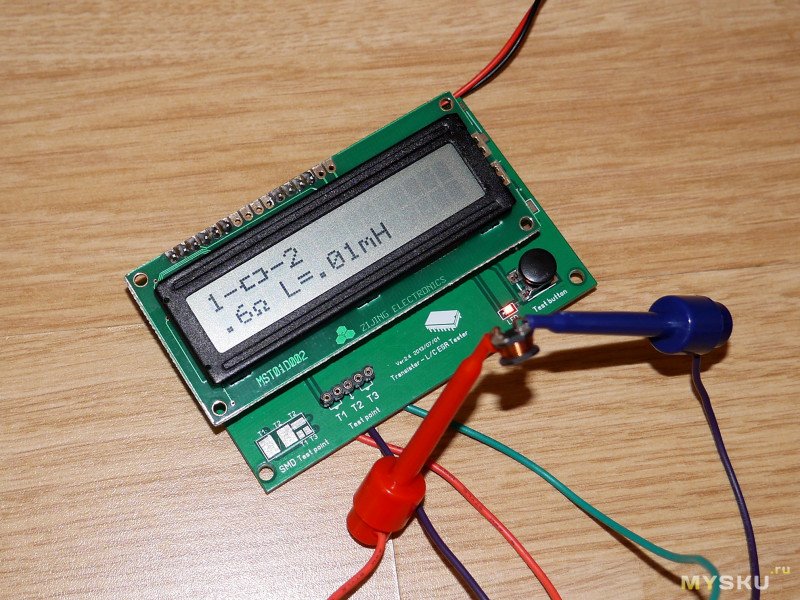

Резисторы и дроссели

Дальше все просто. Подсоединяем резистор 1 Ом и нажимаем кнопку TEST на приборе.

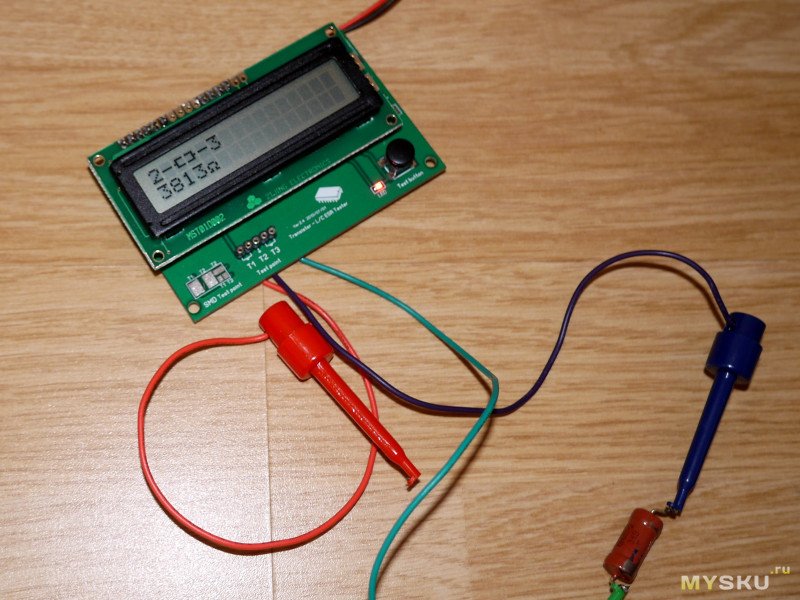

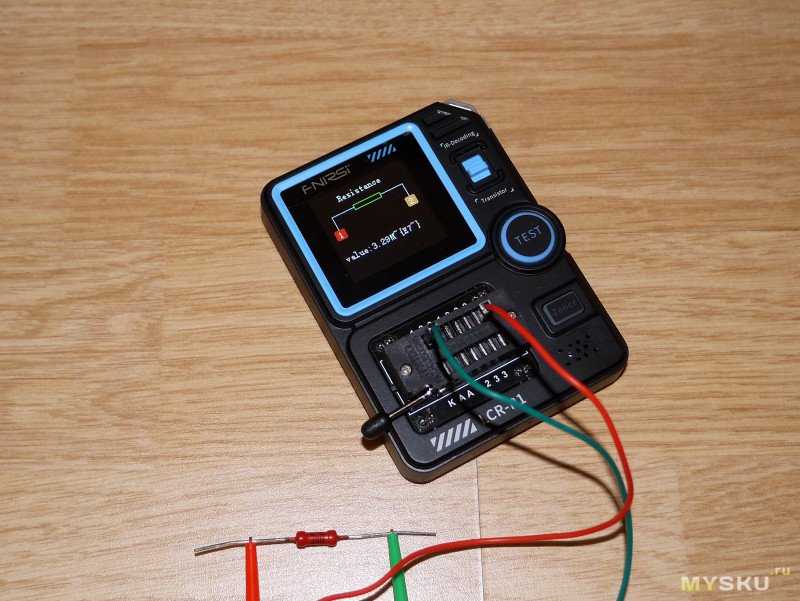

Берем другой резистор. Как видим, расхождения в измерениях между двумя тестерами некритичные (определен как 2,7К).

А вот дроссель 15 uH/мкГн тестер FNIRSI LCR-ST1 показал более наглядно.

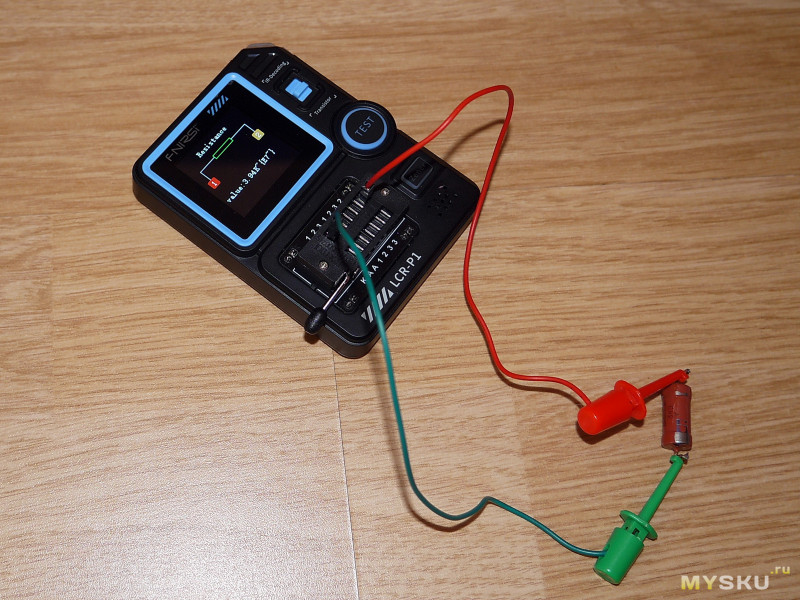

С резистором ОМЛТ-2 номиналом 3,9К неплохо справились оба тестера.

Резистор 560К был определен как 532 Ком обоими приборами.

«Повышаем ставки» — перешел на более высокие сопротивления. Резистор 1М определился так.

Измерил сопротивление 3,3М — тут FNIRSI показал незначительный «недолет» на 10 Ком, а вот TS-M8N дал «перелет» аж на 118 Ком.

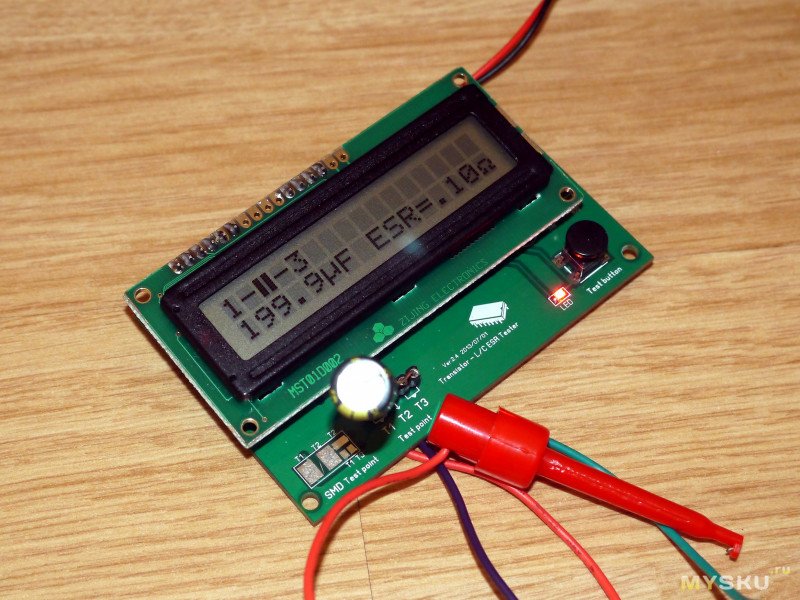

Конденсаторы

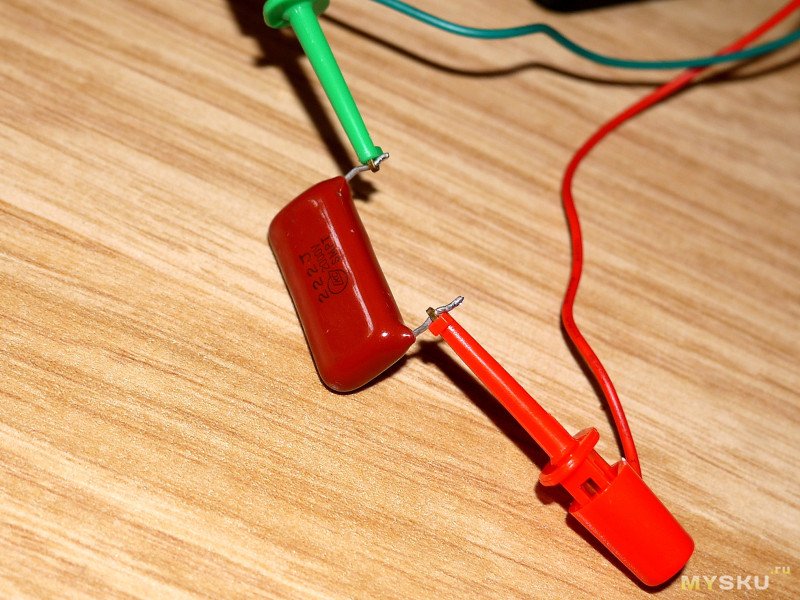

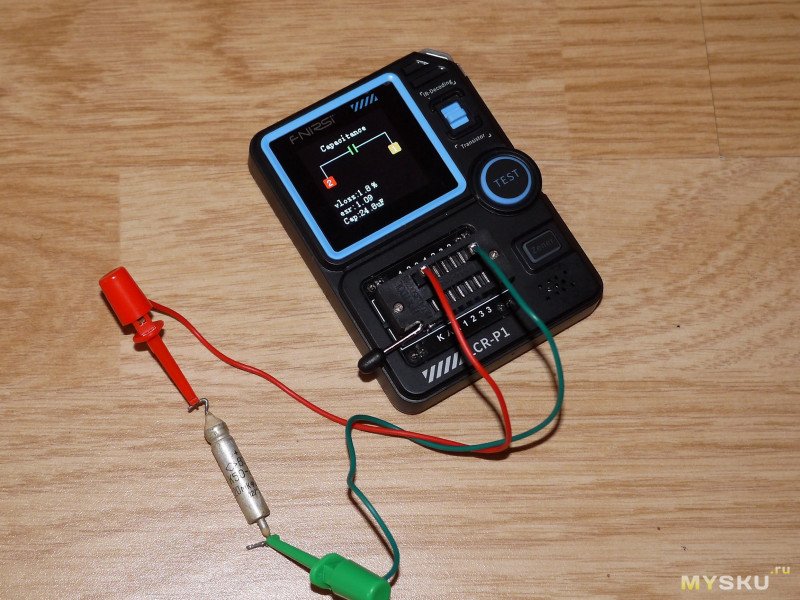

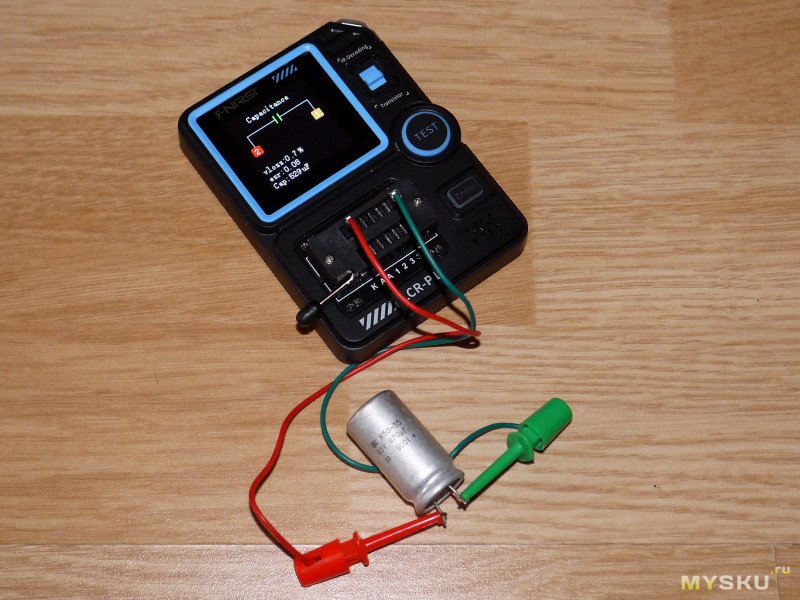

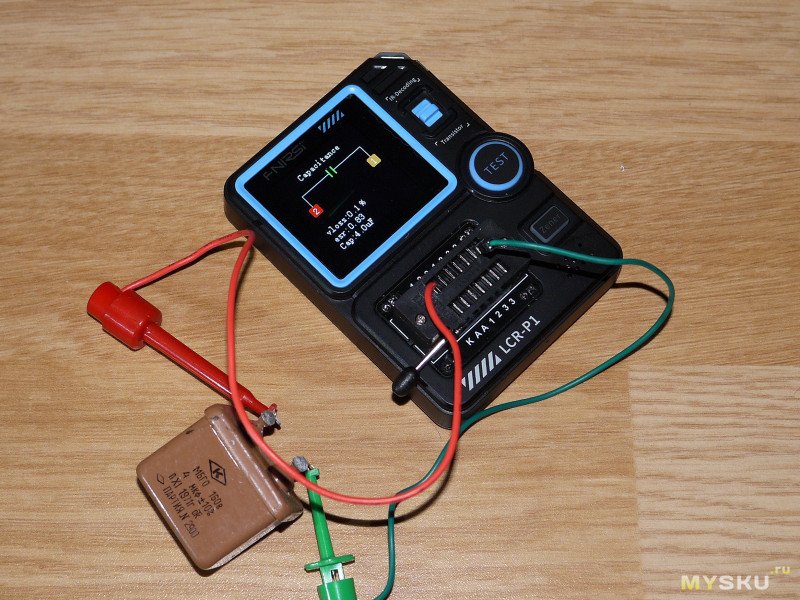

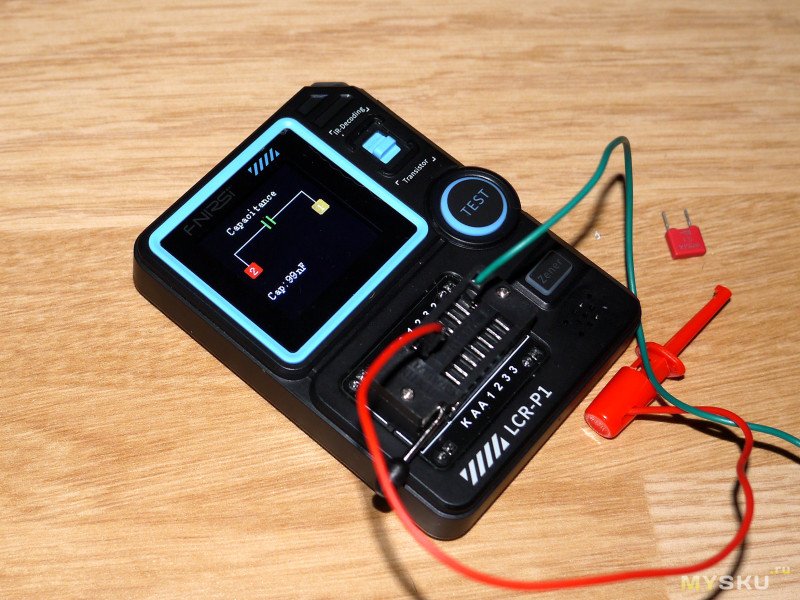

На тест взял конденсаторы разных типов – электролитические, керамические, полимерные, металлобумажные.

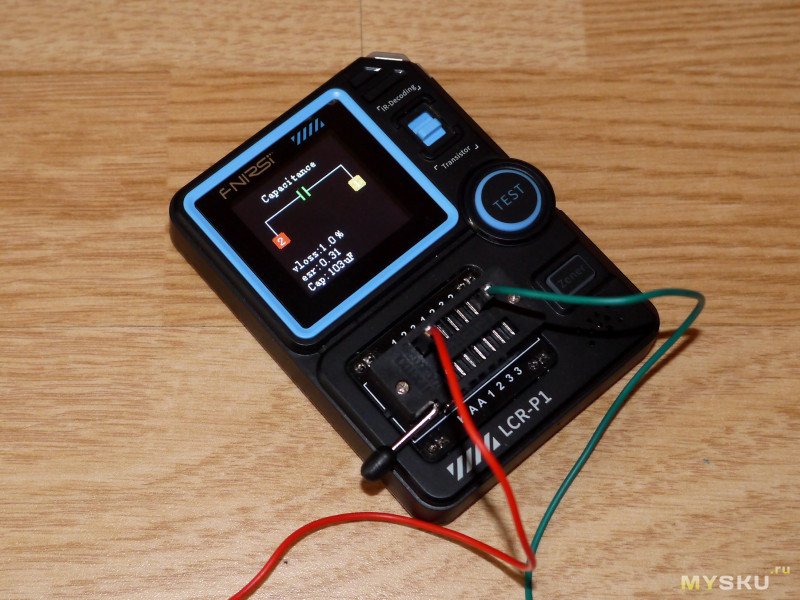

На экране тестер отображает три параметра – емкость конденсатора, эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) и коэффициент потерь (Vloss).

Ради интереса проверил старые советские конденсаторы К50-20 20мкф (1973 г.), К50-35 470мкф (1990 г.), а также поликарбонатный металлизированный К77-1В 1мкф 63В и металлизированный бумажный герметизированный однослойный МГБО 4мкф 160В (1971 г.).

Керамический конденсатор на 6800пкф и пленочный WIMA 0,1мкф 63В тестер определил так.

Во время проверки конденсаторов проводник с крючком-зажимом оторвался. Увы, штатные крючки-зажимы неудобные, а проводники короткие и недостаточно гибкие. Благо у меня были в запасе более крупные и удобные зажимы.

Диоды и стабилитроны

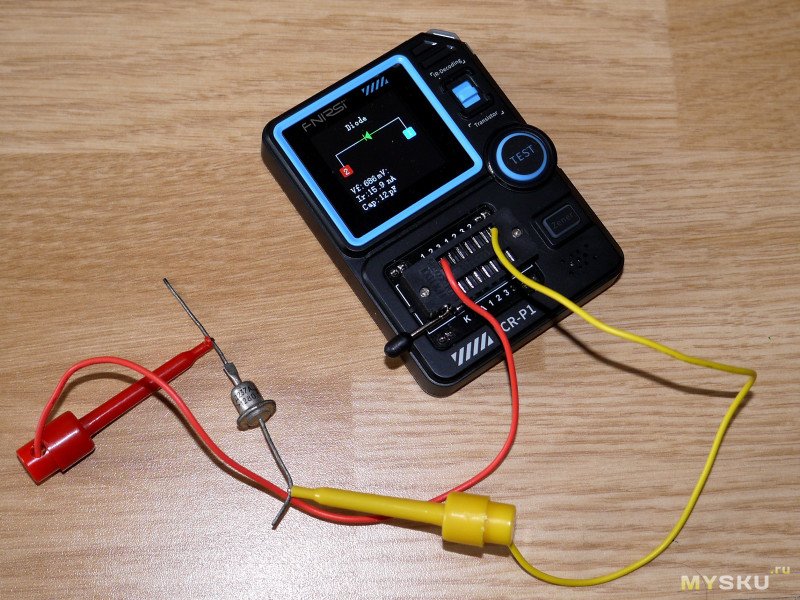

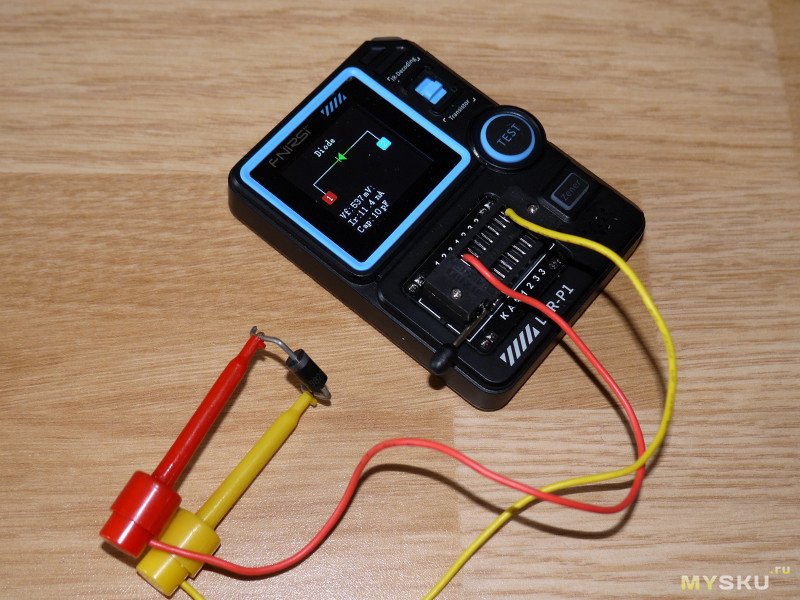

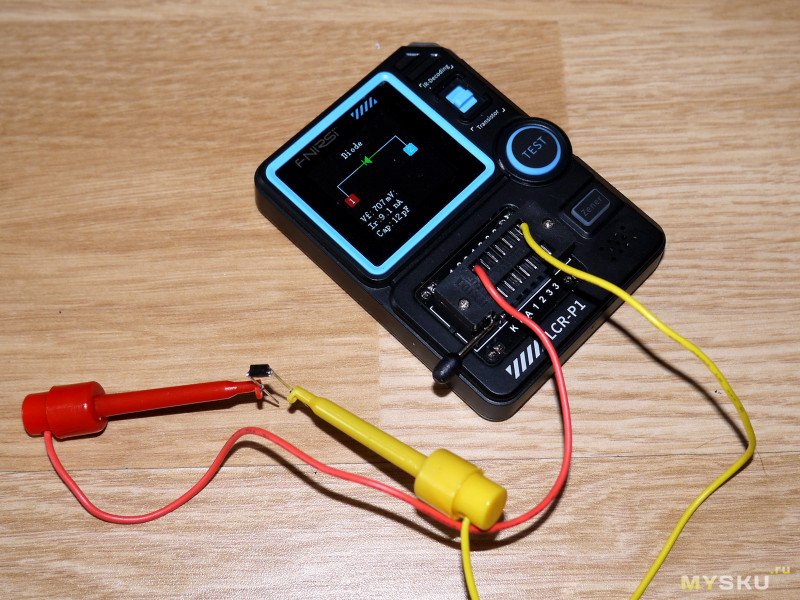

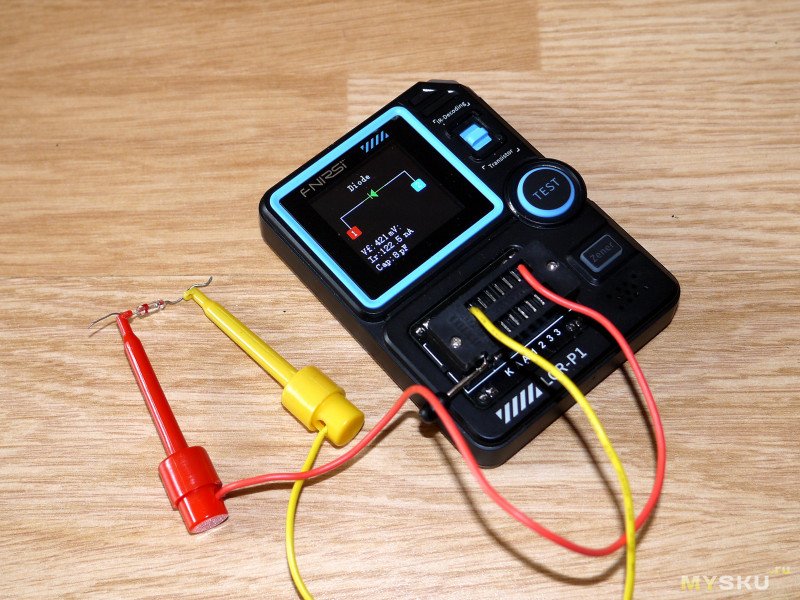

В моем испытательном списке находились диоды Д9, Д237А, Д226Б, КД213А, Д232А, силовой Д122, Д219А, Д220, защитный диод UF5404 (супрессор) и SMD диод GS1M. Покажу самые наглядные «моменты».

Во время тестирования диодов прибор отображает падение напряжения (Vf), ток утечки составил (Ir) и емкость (Cap). Последний параметр может быть полезен при использовании диода в высокочастотных цепях.

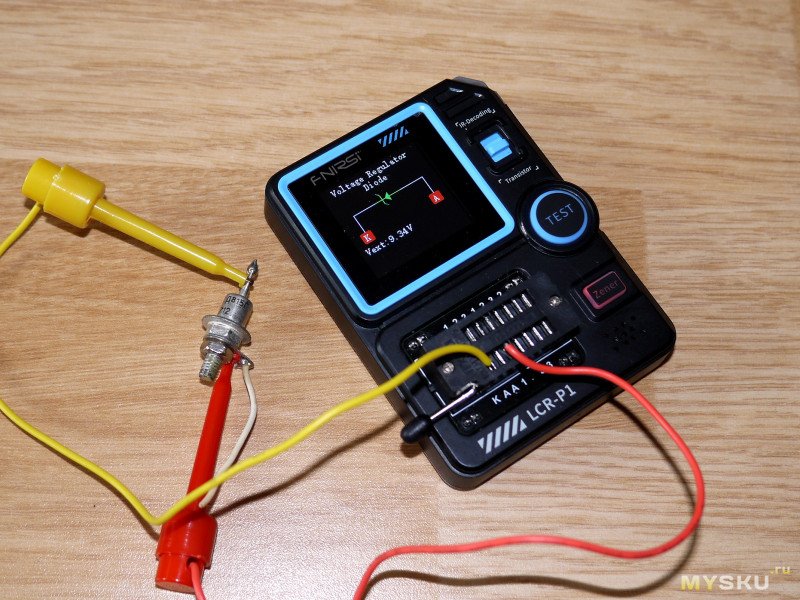

Среди стабилитронов нашлись Д813, Д815Г, Д814А, Д818Б, 2С168А, 2С175А. Для тестирования стабилитронов (диодов Зеннера) нужно нажать кнопку Zener и она подсветится красным цветом. А вот крючки-щупы нужно переключить на нижний ряд прижимной колодки с наименованием «К» и «А». То есть стабилитрон требует соблюдения полярности. Правильное подключение к катоду и аноду это как «жене – цветы, детям – мороженое». В противном случае прибор высветит на экране надпись ± Reverse Insertion!

При проверке стабилитронов в приборе сел аккумулятор. Подключил его через кабель к павербанку и продолжил тестирование. Кстати, прибором можно узнать работоспособность и параметры светодиодов.

Транзисторы

В основном нашлись транзисторы в корпусах TO220 и TO18. В списке проверяемых оказались SS8050D, полевой транзистор IRF730A, высокотоковый STP60NF06 и КТ863А. При тестировании биполярных транзисторов LCR-P1 определяет тип элемента (PNP и NPN) и дает информацию по коэффициенту усиления по току (hFE), току эмиттера/коллектора (Ie/Ic) и по напряжению база-эмиттер (Ube).

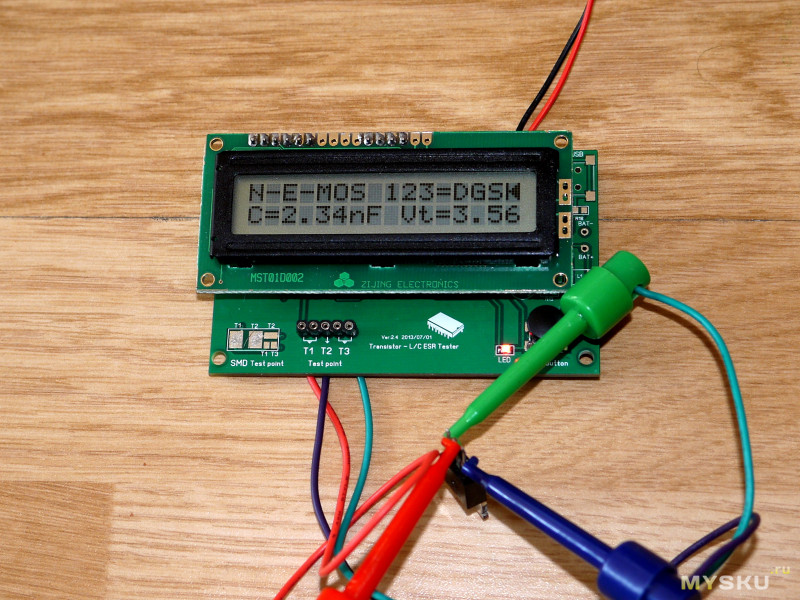

Во время тестирования полевых транзисторов с изолированным затвором (MOSFET) на экране LCR-P1 высвечиваются следующие параметры: пороговое напряжение (Vt), емкость затвора (Cg), сопротивление сток-исток (Rds) и прямое напряжение на защитном диоде (Uf).

Обнаружился и горелый STP14NK60Z – тестер определил MOSFET как два резистора с общим выводом. Сразу его в мусорную корзину.

Интересно, что тиристор BT151-500R тестер LCR-P1 определил как NPN-транзистор. Тестер TS-M8N тоже выдал такое заключение. На видеообзорах у других авторов я увидел такой же результат. В то же время мосфеты TS-M8N отображает корректно.

Остальные транзисторы определились без проблем. Среди испытуемых были КТ315Г, КТ306В, КТ630Б, КТ6821С, GD242A, КТ805АМ. Нашлась в «общей кучке» и диодная сборка.

Подведем итоги

В завершение всех тестов проверил работу режима Infrared Decoding. Для этого переводим переключатель Transistor - IR Decoding в верхнее положение. Берем пульт ДУ и нажимаем любую кнопку. На экране отобразится код сигнала и его форма. Повторюсь, этот режим работает исключительно с протоколами NEC.

Заявлено, что протокол NEC используется подавляющим большинством бытовой электроники японского производства. Однако пульт ДУ от телевизора SONY тестер FNIRSI LCR-P1 не «увидел». А вот пульт от проектора Blitzwolf BW-V5 распознал моментально.

Как по мне режим Infrared Decoding – просто приятный бонус, ничего более. Хотя, не исключаю, кому-то он пригодится. Из минусов отмечу неприятный экранный шрифт (когда же они избавятся от Times New Roman), открытые контакты на сменных колодках, штатные зажимы-крючки не лучшего качества. В остальном тестер FNIRSI LCR-P1 получился достойно.

Из плюсов отмечу следующее:

* яркий, цветной экран

* компактность, прочный корпус

* удобное управление

* возможность обновления прошивки

* сменные панели коммутации для радиодеталей (ZIF-сокет и SMD площадка)

Сейчас на модель LCR-P1 с купоном FNSCD53 есть небольшая скидка, которая действует до 10 марта 2025 г. Если еще добавить промокод CDUA02, то цена на LCR-P1 снизится до 25 долларов.

На этом у меня все!

Всем удачи и бобра! ©

| +197 |

5778

146

|

| +115 |

3356

105

|

| +71 |

4264

92

|

Хотя нет, тут по словам автора про транзисторный тестер.Надо почитать…

так у этого девайса емкость +- лапоть определяется

обычно у человека, который этим занимается, уже полный набор на все случаи жизни

обычно как раз совсем необязательно что у человека это работа. у меня например хобби, и иметь в наличии полный набор всех радиоэлементов (в частности транзисторов) мира мне как-бы даже и не особо нужно.

тогда не такой, а аналог. И все равно надо будет узнать, чего там было и тестер тут не поможет

если транзистор в КЗ — не вопрос. а если нет? можно конечно и обычным мультиметром, но ТТ быстрее проще и удобнее

но я так понял, вопрос зачем именно этот, а не более традиционные модели, которые в разы дешевле.

Угадайте с первого раза, сколько раз я воспользовался этой доработкой?

Относительно недавно чинил один хитрый девайс из 60 годов. Похожим прибором отловил веселые глюки первых МП21 — при нагреве более 30 градусов они задорно открывались сами по себе. Т.е. достаточно было просто нагрева от пальца, а не от самого прибора, и все переставало работать. А поскольку там все импульсное было, я чуть голову не сломал, пока не пошел поэлементно. И затем беру коробку новых мп21а, отбираю по h21, ставлю — и все пучком. Заменил около 50 штук, просто скопом — ибо нефиг.

Вот для этого и нужны такие приборы. Не всем конечно…

Хотя трудно сказать. Первые 25 лет моей жизни о других мультиметрах я просто не знал.

надо брать!!!

а вот в комментах к его недавнему другому обзору говорится, что

Так что вроде как недостатки выявлены совершенно недетально.

…

— Ага! — закричали лесорубы, когда японская пила крякнула, пытаясь перепилить лом.

Или оно там залипает после разряда кондёра типа 200мкФ\400В?

напряжения там существенно ниже чем 15-35 вольт.

поэтому я не вижу особых проблем сварить контакты реле конденсатором большой емкости на 15-35 вольт.

и что с того.

Intelligent anti-burning design: Uncharged capacitors automatically discharge upon insertion, with a user-friendly protection mechanism to prevent damage.

За язык их никто не тянул. Информации о максимальном допустимом напряжении или ёмкости конденсатора я не нашёл.

меня убивало её жать пока не поставил…

извините за коробку в которой живёт тестер, если покажу — вызовут модератора....

Выпускают красиво упакованные, но сырые дивайсы и потом забивают на их поддержку и исправление багов.

Зачем мне читать обзор дивайса, который я покупать не собираюсь и к тому же обзоры которого, уже были?

…

А спойлер открыть всё-таки рекомендую )

А вы откройте раздел обновлений прошивок на оaциальном сайте fnirsi для 2C53T

там совсем недавно положили начальную прошивку V1.0.3 inicial

до этого вообще никакой не было, а люди передают друг другу в форумах не менее глючную V1.0.6

и это за полгода!

На просьбы и обращения поддержка забила большой и толстый.

Отправил это 1 февраля, и на али в оф магазин, и в поддержку Fnirsi, и на страницу в поддержки VK — вообще никакой реакции с тех пор.

Советские радиодетальки в спичечных коробках. М-ммм, какая прелесть, ностальгия))) Спасибо за антураж.

Диоды все равно в одну сторону всегда смотрят.

Трудно штоле картинку добавить?

И раз у него всегда СОМ порт включен, могли бы вывод на терминал сделать.

А заряд батареи где?

Просто интересно.

В моей практике такие приборчики используются для определения жив ли элемент вообще и для примерной оценки характеристик. А никак не для точных измерений.

При измерении биполярных транзисторов путает коллектор с эмиттером. Т.е. измеряешь транзистор, показывает. Переворачиваешь его другой стороной, т.е. физически Э и К меняются местами, а тестер показывает точно также, как до переворота.

Это, конечно, вообще эпик фейл.

Ну или цена 3200+

Неужели чем-то заменили Atmega 328P?

многие рекомендуют один, недорогой с хорошими параметрами измеритель

и не одной ссылки?